高齢者・子どもたちの笑顔あふれる街 四條畷市立教育文化センターは

四條畷市立教育文化センター

お問い合わせはTEL.072-878-0020

〒575-0021 大阪府四條畷市南野5丁目2-16

お問い合わせはTEL.072-878-0020

〒575-0021 大阪府四條畷市南野5丁目2-16

過去のイベント紹介

| 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |

| 令和3年① | 令和3年② | 令和4年① | 令和5年① | 令和5年楠正行の会 | 令和6年 | ||

令和2年開催のイベント

四條畷 楠正行の会 第66回例会

| 日時 | 令和2年12月8日(火) 午後1時30分より3時 |

| 場所 | 教育文化センター 2階 会議室1 |

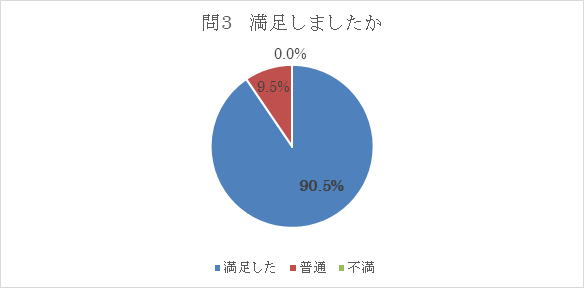

●特別展・市民ゲーム大会、ご参加の皆様ありがとうございました。

特別展・市民ゲーム大会は、おかげをもちましてコロナ禍の間隙を縫って、無事実施でき、盛会裏に終了しました。

アンケート等で頂きましたご提言やご提案を参考に、今後の活動に反映させていただきます。

●若い女性の傍聴者を迎え、華やかな教室に

特別展にご来場いただいた方が、傍聴に来てくださいました。

久方ぶりの会員の参加もあり、市民ゲーム大会と特別展が無事終わったからか、会員一人一人に心地よい疲れと満足感が感じ取れる例会となりました。

これら取り組みの反省と総括の上、月照上人について学びました。

また、八幡市の四条隆資卿研究会からの情報提供と、令和3年度楠氏を取り上げ学ぶ際の協力依頼の報告をしましたが、私たちの取り組みの一歩一歩づつの広がりに手ごたえを感じ取ることができました。

サプライズは、月照上人の学びの中で、真木さんと辻さんのお二人による西郷南洲作「月照墓前作」の合吟披露をしていただきましたが、教室から拍手万来となりました。

12月例会の様子

*楠正行通信第120号(12月8日発行)

・正行の会と電通大のコラボ第4弾 歴史と文化のゲーム制作

・27名の子どもが参加してゲームを楽しむ

・「四條畷のことが学べてよかった」とうれしい感想

*楠正行通信第121号(12月8日発行)

・四條畷市制施行50周年記念協力事業・特別展「しじょうなわてと楠正行」開催

・4回の展示解説に100人を超える参加

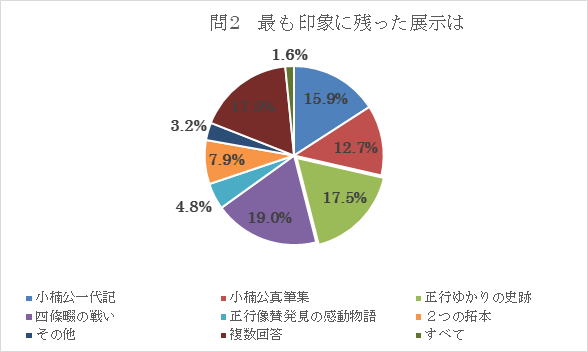

・アンケート:印象に残った展示NO1は“四條畷の戦い”

□特別展「しじょうなわてと楠正行」について

日時 11月16日(月)~29日(日)2週間

場所 四條畷市市民総合センター1階

ロビー・コミュニティスペース、展示ホール

受付簿記入 土・日 94名

平日 5名

大河ドラマ署名 149名

アンケート 63名

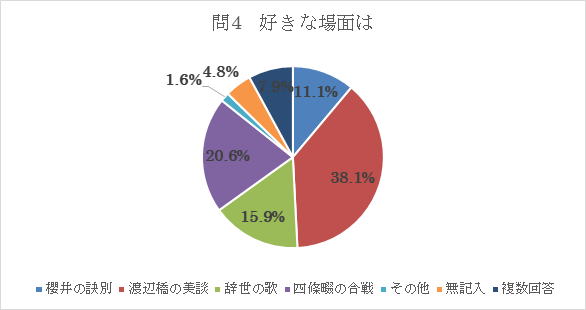

●集計結果(一部抜粋・グラフで提供)は以下のとおり。

「何で知りましたか」 1位産経新聞30.2%、2位広報誌19.0%、

3位口コミ11.1%

「正行の会を知ってますか」 1位知ってる44.4%、2位知らない31.7%

3位知らなかったが参加してもよい17.5%

「性別」 男性49.2%、女性34.9%、無記入15.9%

「年代」 20歳未満3.2%、50歳未満28.6%、51歳以上66.7%

「住所」 市内33.3%、市外大阪府内50.8%、他府県6.3%

(自由記入欄)

・おめでとうございます。/活動を祈る。

・生駒孝臣さんを招いたイベント

・講演会、展示会を続けてほしい。/またあれば参加します。

・何か行事があれば案内ください。

・いつもありがとうございます。多くの人に見てほしいですね。

・史跡巡り

・解説は非常に分かりやすかった。歌のうまさに感動した。

・楠公父子は再評価されなければならないと思います。

・若い世代に公を引き継いでほしい

・友人が正行の会に入っている

・地域で詩吟の指導をしている。楠公の生き方について再度、発表したい

・新聞報道があったから来た。扁額は千早赤阪の展示を見た。

・正行巡りツアー

・久子の方の生きざまを知りたい。扇谷の解説と歌大変感動しました

□市民ゲーム大会について

日時 11月28日(土)午後1時30分~午後4時

場所 四條畷市民総合センター・展示ホール

参加 子ども 27名

保護者 15名

四條畷市 東市長以下5人

教育委員会 植田教育長以下6人

正行の会 6人

電通大 木子・由良&広報

学生 45人

計 107名

□楠正行と月照上人

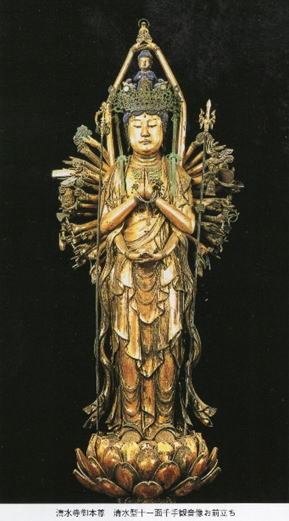

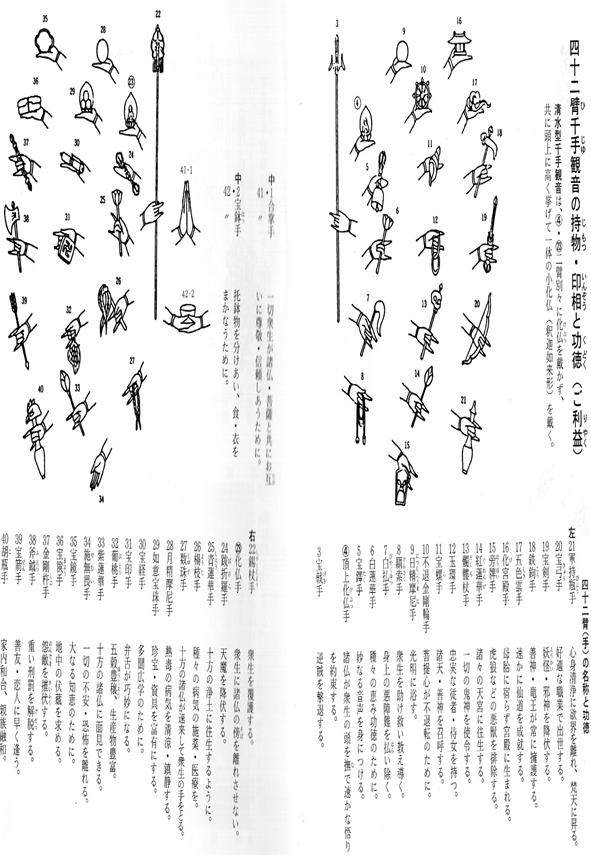

【清水寺】

開創は778年。

観音霊場として、奈良で修業を積んだ賢心が音羽山の滝で行叡居士と出会い、草庵と観音霊地を護ったことに始まる。征夷大将軍坂上田村麻呂公が十一面四十二臂(ひ)千手観音を本尊に、地蔵菩薩・毘沙門天を左右両脇士として安置した。

京都東、音羽山の中腹に広がる13万㎡の境内には、国宝と重要文化財を含む30以上の伽藍や碑が建ち並び、大きな慈悲を象徴する観音様の霊場として多くの人に親しまれてきた。

「清水の舞台から飛び降りる」ということわざは、切り立った断崖に張り出している清水寺本堂の舞台から飛び降りるほどの覚悟で物事を実行する決意を表した言葉で、今も昔も知らない人はいない名所といえる。

【成就院】

仁王門を通り山肌の「千体石仏群」(1868年に発布された神仏分離令にによる廃仏毀釈運動によって行き場を失った地蔵菩薩を中心とする石仏が運び込まれたもの)を見ながら進むと「月の庭」で人気の高い成就院にたどり着く。

成就院は、応仁の乱で全焼した清水寺を立て直すために願阿上人の住坊として建てられた本願院が前身。堂々とした佇まいと幽閑な風趣を併せ持つ。

廊下が鴬張りだったせいか、ここは、安心して尊王攘夷派の志士たちと月照や信海らが密儀を重ねた場所でもある。そのメンバーは、左大臣近衛忠煕、青蓮院宮門跡尊融法親王、西郷隆盛、鷹司たかつかさ家家臣、水戸藩士らであった。

●人物叢書「月照」友松圓諦著より

【月照とは…】 写真上:月照上人 下:善通寺市に建つ二人の立像

文化10年1813 医師、玉井宗江の子として出生

文政2年1819 月照の師、叔父にあたる蔵海、清水寺・成就院の住職となる。この時43歳。

天保6年1835 蔵海死、月照、住職に。23歳。

天保10年、東寺参詣始める 19年間に17回

天保14年、北野天満宮月参始まる 6年間に11回

安政2年1855ごろから、陽明殿・近衛忠煕月次歌会に積極的に参加

月照の歌に読み取れる“ひたむきな献身の性格””月参不断の性格“

「国のため法のためには露の生命 今この時ぞ捨てどころなる」

「弓矢とるみにはあらねど一筋に 立てし心の末はかはらじ」

嘉永3年1850 5月、異国船近海に出没。祈祷の命を受ける。

嘉永4年1851 3~4月、隠居願提出~却下される

~ 月照の戒律主義、山内の貴族主義と調和せず

この頃から月照の住所、不安となる

嘉永5年7月、寺を出奔

嘉永6年1853 高野山に越年

嘉永7年1854 2月、境外隠居の処分を受け、成就院住職を弟、信海に譲り、自由の身となる

この年、近衛家から歌道入門が許可される

近衛家等の歌会のみならず、自分の閑居等で歌会を持つ

☛ 幕末の志士たちと接触の機会となる~近衛家、王事参画の原因にも

安政3年1856 この年5回の転居

じっと一所に留まることのできない苛立ち

自分を更新しようとする内的努力が重要であったか

世俗を離れた閑居こそ、志士と謀議するに適したのでは

~ 月照、境外隠居にもかかわらず、宮から病気理由の猶予願い申し出

☛ 月照の勤皇運動の表面化はこの頃か

安政5年1858 勤皇運動の総本陣は青蓮院の宮、後の中川の宮

中川宮は、叔父の一条院宮尊常法親王の弟子

一条院は成就院のご支配

中川宮と月照に長い厚誼の原点

~安政の大獄が激しくなる中、追手がかかり、九州・薩摩へ逃れるが・・・

【月照をめぐる人物たち】

*青蓮院宮 中川宮

興福寺の塔頭・一条院に帰属し門主

~ 一条院は成就院の支配下にあるという関係からの厚誼

高野山の山王院でご祈祷修行~五大護摩:勤皇運動との関わり

☛ 月照が高野山と青蓮院宮を仲立ちしたのではないか

日米修好通商条約の勅許に反対し、家定将軍継嗣問題では一橋慶喜を支持し、

安政の大獄で蟄居を命じられる

桜田門外の変で井伊直弼失脚後復権し、朝政に参画、中川宮を名乗る。

公武合体派

*近衛忠煕 ただひろ

従一位 島津藩篤姫を養女とする

安政の大獄で失脚。文久2年1862に復権

月照は近衛忠煕の黒頭巾(≒黒子)

背景 近衛は月照の和歌の師匠

近衛の島津との縁戚関係

祈檀という寺院中心から、歌道入門を通じて個人関係に浄化

月照は、近衛家と勤王の志士との仲立ち役

☛ 幕府からの嫌疑が厳しくなる要素

*小林良典 よしすけ

鷹司家(5摂家)の諸大夫

諸大夫=公家に次ぐ身分を持ち、昇殿を許された殿上人を除いた人

≒地下人

正四位下民部権大輔 筑前の守

鷹司家の奥方は水戸の出

長い交友関係は資料で確認できるが、勤皇との関係は不詳

一橋派の譲位論者

*西郷隆盛

成就院は各藩との交渉が多かった

☛ 公武の両面に広い祈壇を持つ成就院の特殊性の故か

= 月照の役割を有効に!

Ex. 近衛家と薩摩/水戸藩と近衛家/水戸藩と薩摩

特に、月照の薩摩藩との深い因縁!

安政5年の資料(日記関係)がない

~ 月照と隆盛の具体的な動きは分からない

二人の出会いの場所は、東福寺の即宗院と思われる

☛ 即宗院:薩摩氏久(南北朝時代の守護大名・島津家6代当主)の菩提寺

月照が居にしたところ

安政5年1858

9月11日 西郷隆盛、近衛家から月照上人護衛の役を引き受け、有村俊斎も

江戸から有馬新七も合流

9月23日 大坂を出発

10月1日 下関到着

11月7日 薩摩領内に入る

11月10日 夜、鹿児島城下に入る

☛ 西郷は月照を助けようと薩摩藩への助力嘆願の努力をするも、島津斉彬

死後の薩摩藩の考え方・空気は一変していた

そして、月照の引き渡しを求める追手が薩摩に迫る中

11月15日 月照に城下立ち退き令が出る

☛ この夜、いずれ処刑される運命と悟った西郷隆盛は、月照の隠れ家を訪れ、

用意した船で錦江湾に漕ぎ出し、相約して抱き合いながら入水した。

これは、追い詰められた西郷が月照に示す唯一の誠意であった

救助の甲斐あって西郷は息を吹き返したが、月照は帰らぬ身となった。

月照辞世の歌

大君のためにはなにか惜しからむ 薩摩の迫門に身は沈むとも

*原田才輔経允つねのぶ

近衛家にかかわる勤皇者 薩摩出身

西郷隆盛と月照をつないだと思われる人物

月照の歌集に最も多く登場する 月照に与えた影響の大きさか

篤姫を近衛忠煕の養女として家定の室とすることについて、江戸出府し、幾島も同道している

楠木一族の名字をめぐって/堀内和明論文

~西村朋子さん提供

楠公ツーリズム推進協議会製作「眼からウロコの楠木一家」

声優朗読劇「楠木正成」

2月20日(土)15時00分開演

すばるホール/河内長野市

全席指定・当日券4500円/予約チケット4000円

●次回例会

日時 1月12日(火)、13時30分~15時00分

場所 四條畷市立教育文化センター2階 会議室1

内容 北朝の天皇と楠正行

第8回楠正行シンポジウム・論文表彰式について

その他

●傍聴、入会大歓迎!

郷土、四條畷の歴史、そして四條畷神社に祀られる楠正行に関心をお持ちの方、一緒に

学びませんか。

例会は、毎月・第2火曜日の午後1時30分から3時までです。

お気軽に、教育文化センターの2階会議室1を覗いてください。お待ちしております。

正行通信 第120号はコチラからも(PDF)

正行通信 第121号はコチラからも(PDF)

教文 親子体操教室で「絵本の読み聞かせ」と石焼き芋つくり!

| 日時 | 令和2年11月19日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター ホール・会議室1・芝生広場 |

| イベント内容 | 絵本は読書の秋、焼き芋は食欲の秋です。。 共に楽しく出来ました◎ |

四條畷 楠正行の会 第65回例会

| 日時 | 令和2年11月10日(火) 午後1時30分より3時 |

| 場所 | 教育文化センター 2階 会議室1 |

●令和3年、人物シリーズ続編に決定

令和2年は、コロナ禍で影響を受け、休会も続きましたが、人物シリーズをいったん止め、正行の出自・軍団・四條畷の合戦などを再検証しました。

今回の特別展で一区切りも付きますので、令和3年は、人物シリーズに戻り、今まで取り上げてこなかった正行関連の歴史上の人物にスポットを当て、検証を続けることになりました。

取り上げる人物(予定)は、「例会」欄に列記しています。

ご関心のある方は、ぜひ、覗いてください。

●特別展「しじょうなわてと楠正行」11月16~29日、ご来場お待ちしています。

小楠公一代記・小楠公真筆集・ゆかりの史跡・朱舜水作正行像賛・拓本・掛け軸等、A1

パネル43枚、一挙公開!

特別展示、次々と増える!

黒岩淡哉作「小楠公像」に加え、清水寺森清範貫主揮毫の信海上人辞世の歌「色紙」も

四條畷市制施行50周年記念協力事業「特別展・しじょうなわてと楠正行」は、11月16日(月)から11月29日(日)までの2週間市民総合センターで開催します。

サプライズ展示「小楠公像」も加わりました。

更にうれしいニュースがあります。

清水寺の信海上人の辞世の歌、この一首は楠正行の辞世の歌「かゑらじとかねて思えハ梓弓 なき数に入る名をぞとどむる」を本歌取りしたもので、「西の海あつまのそらとかはれども こころはおなじ君が代のため」と歌ったもので、清水寺森清範貫主の揮毫による色紙を、初日の11月16日に、妙見宗河楠教会の小西正純主管がお届けくださるとのことです。

なお、11月16日は、信海上人の兄で、西郷隆盛と錦江湾の龍ケ水沖で入水し、西郷は蘇生しましたが、その時最期を向えた月照上人の命日にあたる日です。

是非、期間中に市民総合センターを訪れていただき、四條畷ゆかりの人物、楠正行に想いを馳せていただければと願っています。

多くの皆様のご来場、お待ちしています。

11月例会の様子

*楠正行通信第119号(11月10日発行)

・昭和15年発刊の赤十字読本に、「正行の渡辺橋の美談は誰もが知る」と載る

・明治20年の第4回赤十字国際会議で、日本政府委員「戦時傷兵に対する歴史実例

」演説

・渡辺橋の美談紹介によって、日本の国際赤十字加盟がなったとの伝承に、確証

の事実

■特別展「しじょうなわてと楠正行」

日時 11月16日(月)~29日(日) 2週間

場所 四條畷市市民総合センター1階

ロビー・コミュニティスペース、展示ホール

日程

11月16日(月) 午前9時 展示開設 午前10時オープン

11月21日(土) 午前10時~

グッズ販売・特別展示(瓦、掛け軸)

11月22日(日) 午前10時~

グッズ販売・特別展示(瓦、掛け軸)

展示解説/扇谷 午前10時と午後2時の2回

11月28日(土) 午前10時~

グッズ販売・特別展示(瓦、掛け軸)

11月29日(日) 午前9時 展示開設 午前10時オープン

グッズ販売・特別展示(瓦、掛け軸)

展示解説/扇谷 午前10時と午後2時の2回

午後4時 閉会/展示撤収

当日販売する正行グッズ

・「くすのきまさつら」かるた 1,500円

・正行像賛扇子 2,500円

・論文集「小楠公」 500円

・小説「楠正行」 1,700円

・CD「楠正行」 1,000円

■令和3年活動計画について

人物シリーズで、今までに取り上げていない人物を掘り下げる。

(予定)

1月 北朝天皇と正行

2月 足利直義と正行

3月 児島高徳と正行

4月 新井白石と正行

5月 勝海舟と正行

6月 西郷隆盛と正行

7月 福沢諭吉と正行

8月 お休み

9月 森有礼と正行

10月 林羅山と正行

11月 現地学習/清水寺

12月 忘年懇親会

■大阪電気通信大学令和2年度社会プロジェクト実習授業

四條畷の歴史・文化をゲームに! 8つのゲーム完成!

・11月11日 デモ・プレイ

電通大学キャンパス・10号館102教室で開催 午後4時50分~

・11月28日(土) 市民ゲーム大会 午後1時30分~3時30分

「キリシタン鬼ごっこゲーム」「キング馬師ゲーム」「コメ収穫ゲーム」

「舟運すごろくゲーム」「民話詰め合わせトランプ」「なわて巡りゲーム」

ゲーム好き少年・少女、集まれ!

ゲームに勝って、景品をゲットしよう!

●次回例会

日時 12月8日(火)、12時~

場所 かごの屋(予定)

内容 懇親忘年会兼特別展打ち上げ

注意: 12月例会は教育文化センターで開催しませんので、ご注意ください。

●傍聴、入会大歓迎!

郷土、四條畷の歴史、そして四條畷神社に祀られる楠正行に関心をお持ちの方、一緒に学びませんか。

例会は、毎月・第2火曜日の午後1時30分から3時までです。

お気軽に、教育文化センターの2階ホールを覗いてください。お待ちしております。

正行通信 第119号はコチラからも(PDF)

教文で絵本の読み聞かせ

| 日時 | 令和2年11月6日(金) 午前10時30分より11時 |

| 場所 | 教育文化センター 和室 |

| イベント内容 | 読書の秋 こども☆スタンプラリーを開催しました。 スタンプを2つ集めて景品を貰おう。 |

教文 親子体操教室「もうすぐハロウィン!」

| 日時 | 令和2年10月29日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター・会議室1 |

| イベント内容 | 今日は、みんなでハロウィンの準備をしました。 変身して、マントを羽織って、大変上手に出来ました。◎ |

教文 親子体操教室「”みんなの運動会”」

| 日時 | 令和2年10月22日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター 芝生広場 |

| イベント内容 | 今日はお待ちかねの運動会です。 みんなでいっしょうけんめい頑張りました。 プログラムは以下の通りです。 1・どんぐりのお歌 2・入場行進 3・いっとうしょうたいそう 4・でんしゃじどうしゃ 5・かけっこヨーイドン 6・たまいれ 7・バナナ君体操 8・サーキットあそび 9・台風の目 10・あひるのダンス 11・パラバルーンで遊びましょう(強風中止) 12・全員リレー 13・ピカピカブー 14・記念撮影 |

1.jpg)

1.jpg)

教文 親子体操教室で「秋の遠足」

| 日時 | 令和2年10月15日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター |

| イベント内容 | 秋晴れの今日はみんなで「さとやま」へ出かけました。 広い公園でドングリを集めて写真を撮ってお弁当を食べました。 |

四條畷 楠正行の会 第64回例会

| 日 時 | 令和2年10月13日(火) 午後1時30分~午後3時 |

| 場 所 | 四條畷市立教育文化センター 2階 会議室1 |

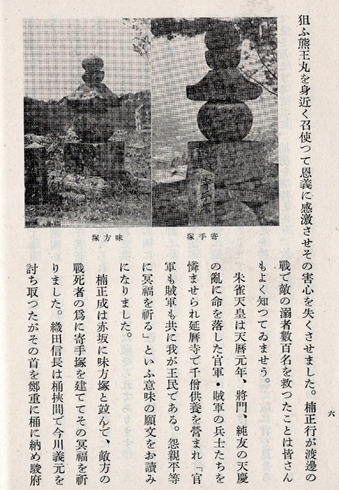

| ●楠正行通信118号をご覧ください。うれしいニュースがあります. 10月に入り、ビッグニュースが飛び込んできました。 詳細は、楠正行通信118号に掲載していますが、枚方市在住の駒村裕史様から、 駒村家に伝わる黒岩淡哉作の小楠公像をご寄贈いただきました。 今まで、四條畷には、四條畷高校とJR四条畷駅にそれぞれ黒岩淡哉作の小楠公像がありますが、これで3体目ということになりました。 今月の例会は、この小楠公像をめぐって大変盛り上がりました。「どこに展示すればよいだろうか」「長年庭に飾られてきたことで、その風雪が偲ばれるが、磨いた方が良いのだろうか」「磨くにしても、素人にできるのか」「いや、かえって今の姿を見てもらう方が良いのでは」「置台はどうしようか」等々、嬉しい談議に花が咲きました。 この小楠公像に関しては、11月の特別展の展示を終えた段階で、市とも相談の上、適切な場所に常設展示する方向で検討します。 駒村様、貴重な駒村家のお宝をご寄贈いただき、ありがとうございました。 今後は、楠正行顕彰に資するよう、大切に保存・管理・展示等をさせていただきます。 ●特別展「しじょうなわてと楠正行」11月16~29日、ご来場お待ちしています. 四條畷市制施行50周年記念協力事業「特別展・しじょうなわてと楠正行」は、11月16日(月)から11月29日(日)までの2週間、市民総合センターで開催します. サプライズ展示「小楠公像」も加わりました。 是非、期間中に市民総合センターを訪れていただき、四條畷ゆかりの人物、楠正行に想いを馳せていただければと願っています。 多くの皆様のご来場、お待ちしています。   10月例会の様子 *楠正行通信第117号(10月13日発行) ・正平3年(1348)1月5日、楠正行の四條畷合戦 ・巳の刻午前10時から申の刻午後4時までの激闘の6時間 ・窮地にあっても、上山の偽首を丁重に扱うことのできた心の持ち主 *楠正行通信第118号(10月13日発行) ・朗報! 黒岩淡哉作「小楠公像」、枚方市在住の駒村氏より寄贈受ける ・これで、四條畷高校、JR四条畷駅に次いで、四條畷に3体目 ・総高さ88センチ、幅40センチ、奥行き51センチの銅像 ●昭和15年発行「赤十字読本」に、正行、渡辺橋の美談が 正行の事績、渡辺橋の美談を国民周知のこととして記述 *昭和15年5月 印刷・発行 「赤十字読本」より 前編「日本の赤十字」 第1章「日本人の博愛」 (本文・前略) 日本は尚武の国であり、国民は勇敢であります。何れの国民にも断じて負けません。 けれども武勇の一面にはいつも優しい慈悲心を持って居ます。だから戦場で敵に背を見せることを恥とするとともに、捕虜を虐待したり、敵の負傷者を苦しめたりすることを武士の第一の恥辱としていました。 八幡太郎は敵の大将宗任を家来とし、楠正儀は自分を親の仇と狙う熊王丸を身近く召し使って恩義に感激させその害心を失くさせました。楠正行が渡辺の戦いで敵の溺れる者数百名を救ったことは皆さんもよく知っていましょう。 朱雀天皇は天暦元年、将門、純友の天慶の乱に命を落とした官軍・賊軍の兵士たちを憐ませられ延暦寺で千僧供養を営まれ「官軍も賊軍も共にわが王民である。怨親平等に冥福を祈る」という意味の願い文をお読みになりました。 楠正成は赤坂に味方塚と並んで、敵方の戦死者のために寄手塚を建ててその冥福を祈りました。織田信長は桶狭間で今川義元を討ちとったがその首を鄭重に桶に納め駿府へ送り届け、桶狭間における今川勢の戦死者を手厚く葬り義元塚と呼びました。 徳川家康もまた長篠の戦で戦死した味方の者と敵武田方の者との塚を築いて弔いました。味方の方の歯小さいから小塚、敵方のほうのは大きいから大塚と呼びました。大塚はまた信玄塚とも呼ばれています。 島原の乱で戦没した耶蘇教徒の冥福を祈るために幕府では長崎・原城・富岡の三か所に合葬して、石碑を建て、また供養のために東向寺を建立しました。かかる例は枚挙に遑がありません。 (以下、略) ☛ 赤十字読本の該当項   ☝ 川でおぼれる敵兵を救出する楠正行が描かれた絵ハガキ 元になった絵は戦前に焼失している。(日本赤十字看護大所蔵) 朱雀天皇は天暦元年、将門、純友の天慶の乱に命を落とした官軍・賊軍の兵士たちを憐ませられ延暦寺で千僧供養を営まれ「官軍も賊軍も共にわが王民である。怨親平等に冥福を祈る」という意味の願い文をお読みになりました。この絵は産経新聞ホームページ 令和元年6月28日付け オピニオン面より転載 赤十字国際会議で、正行の美談が紹介された史料はないが、政府委員の「戦時傷兵に対する歴史実例」演説で紹介した可能性はある。この時の通訳は森鴎外。 産経新聞紙面から 敵を救出した正行の行動が欧米人に感動を与え、日本の国際赤十字加盟を容易にした、と伝わるが、それを裏付ける史料はない。 しかし、「明治20年、第4回赤十字国際会議で、政府委員の石黒忠應が『戦時傷兵に対する歴史実例』を演説しました。その際、正行の話を紹介した可能性があります。ちなみに通訳は森鴎外でした。」 と日本赤十字大学元職員の吉川龍子さんの談を紹介しています。 ■40数点のA1パネルを準備しています。 是非、ご来場ください。 特別展・しじょうなわてと楠正行 展示資料一覧

☆特別展示 11/21 11/22 11/28 11/29 の4日間 正四位下検非違使兼河内の守楠公碑拓本掛け軸 小楠公委墓所社務所逆菊水家紋入り瓦 ☆展示解説 11/22 11/29 の2日間 展示物を展示ホールに移動 午前10時と、午後2時の2回、計4回 扇谷による展示解説(約1時間を予定) ☆正行グッズ販売 特別展示する4日間 AM10:00~PM4:00 正行かるた・正行像賛扇子・論文集「小楠公」 小説「楠正行」・CD「楠正行」 ●次回例会 日時 11月10日(火)、午後1時30分~3時 場所 教育文化センター 2階 会議室1 内容 特別展、MYゲーム制作、楠正行シンポジウム等打ち合わせ 令和3年度の取り組みついて他 ●傍聴、入会大歓迎! 郷土、四條畷の歴史、そして四條畷神社に祀られる楠正行に関心をお持ちの方、一緒に学びませんか。 例会は、毎月・第2火曜日の午後1時30分から3時までです。 お気軽に、教育文化センターの会議室1を覗いてください。お待ちしております。 正行通信 第117号はコチラからも(PDF) 正行通信 第118号はコチラからも(PDF) |

教文 親子体操教室で「おだんごを作りました」

| 日時 | 令和2年10月1日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター ホール・会議室1 |

| イベント内容 | 今日はお月見のお団子づくりをしました。 お手手を消毒してエプロンと三角巾を付け準備万端です。 コメ粉やモチ粉をコネコネして、色々な形を作り広場で頂きました。 とても楽しく出来ました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

教文 親子体操教室で「初めてのお絵描き」

| 日時 | 令和2年9月17日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター ホール・会議室1 |

| イベント内容 | 今日は体操の後でお絵描きをしました。 白い画用紙にクレヨンや絵の具で綺麗に塗りました。 お名前と作品名を書いて「初めての手形」を押しました。◎ |

|

|

|

|

|

|

四條畷 楠正行の会 第63回例会

| 日 時 | 令和2年9月8日(火) 午後1時30分~午後3時 |

| 場 所 | 四條畷市立教育文化センター 2階 会議室1 |

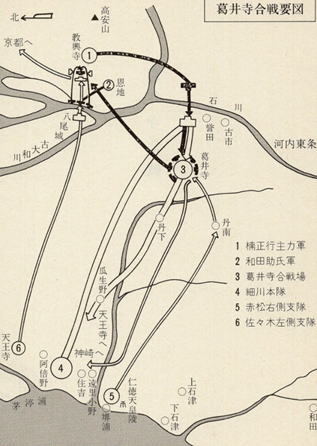

| ●ススキ野原の四條畷を想像しながらの四條畷の合戦、激闘の一日を振り返る 8月お休みでしたので、2か月ぶりの例会です。 今回は、改めて、四條畷の合戦1日6時間の激闘を振り返りました。 高師直5道・15国の35,450騎に、吉野朝・宮軍10,600騎のうち、中軍を構成する楠正行軍1,000騎は、正平3年(1348)1月5日、四條畷の地で、巳の刻(午前10時)から申の刻(午後4時)までの1日の死闘を繰り広げました。 当時の状況を示す史料は残っていません。 しかし、江戸期につくられた河内名所図会や、近代の四條畷を映す市民総合センターの緞帳、写真類等の存在を確認しながら、人家がほとんどなく、飯盛山と深野池の間約2キロメートルの狭隘な地を貫く大道=東高野街道周辺を覆っていたであろうススキ野原を想像しながらの四條畷の合戦の振り返りとなりました。 楠正行の活躍が故に「四條畷神社」が創建され、神社創建を受けて、公共施設に四條畷の冠がかぶせら命名された背景のもとに、昭和7年、甲可村改め四條畷村と改名された事実を抑えながら、四條畷の合戦の主人公、楠正行が市名の生みの親となったことなど、多くのことを再確認しました。 ●特別展「しじょうなわてと楠正行」11月16~29日、ご来場お待ちしています。 四條畷市制施行50周年記念協力事業「特別展・しじょうなわてと楠正行」は、11月16日(月)から11月29日(日)までの2週間、市民総合センターで開催します。 この日、展示予定のA1パネル43枚のうち、完成した「小楠公一代記」8枚を持ち込み、会員に披露しました。 会員からは、「とても張り合わせたパネルとは思えない出来ですね。」と、及第点をもらい、ひとまず安ど。 パネルも手作り、カラープリントも張り合わせの手作り、しかし、思いだけは外注に負けない制作物と自負しています。 期間中、市内外からたくさんの方が来場されることをお待ちしています。 詳しくは、楠正行通信116号・別途チラシ等をご覧ください。 なお、この日、以前何度かオブザーバー参加された方から、某すし店に伝わる「菊水家紋と楠の文字入りの大風呂敷」2枚の寄贈を受けました。今後、展示会やシンポジウム等の「のれん」等として活用させていただきます。 ありがとうございました。   9月例会の様子 *楠正行通信第116号 ・四條畷市制施行50周年記念協力事業特別展「しじょうなわてと楠正行」 ・期間 11/16~29 会場 四條畷市市民総合センター ・小楠公一代記・小楠公真筆集・楠正行像賛揮毫・楠公碑拓本・辞世の扉 拓本他一挙公開 ●改めて確認! 正行最期の戦い「四條畷の合戦、激闘の1日」 四條畷の合戦、正平3年1月5日、激闘の1日 第1期衝突から第5期衝突、そして正行の最期 1日、どのような経路をたどり、どこで、誰を相手にどのような戦いが繰り 広げられたか 正行隊1000騎の逆寄せ・消耗戦 高師直35450騎の中身 四條畷の合戦をしのぶことのできる資料は残っているのか この頃の四條畷の地勢・形状は (当日資料・一部抜粋)

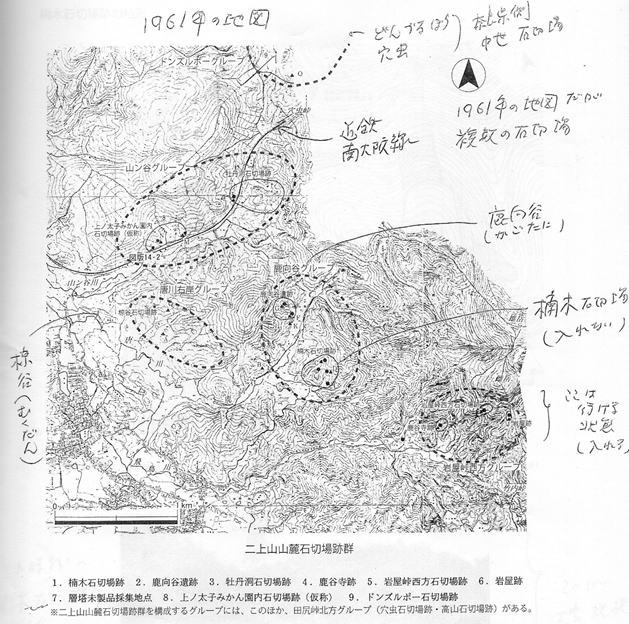

●特別資料・西村朋子リポート 「二上山の石切場で何が作られたか ―太子町楠木石切り場跡―」 【講演】 二上山の石切場で何が作られたか―太子町楠木石切り場跡- 講師:公益財団法人大阪府文化財センター 井上智博/当日配布資料から抜粋 〇二上山周辺の石材利用の歴史 ・サヌカイト 旧石器時代から弥生時代にかけて打製石器の素材として使用された ~西日本のかなり遠くからも二上山のサヌカイトが出る。 (扇谷補注) 四條畷市からも二上山のサヌカイト製石器が出ている。 ☆讃良川川床遺跡出土サヌカイト製ナイフ形石器~2万年前の旧石器時代 長さ6センチほどのナイフ形石器 今から2万年ほど前から使用されていたと考えられている。 ☆岡山南遺跡出土サヌカイト製木葉形石槍~14000年ほど前の旧石器時代 ☆南山下遺跡出土サヌカイト製有舌尖頭器 長さ11センチ、先は鋭く両面は丁寧に加工された立派な槍先 ~旧石器から縄文時代早期のものと思われる ・凝灰岩 ・金剛砂 →奈良時代?~近現代 研磨剤として利用。川砂をふるいにかけて採取 〇楠木石切り場跡の調査結果 ・採石坑だけでなく、直下の谷も含めて調査 →石切り場の空間構造が明らかにされた ・操業時期 →大きく、 古墳時代後期~平安時代前半(6世紀~9世紀前半) 平安時代後半~鎌倉時代(12世紀後半~14世紀前半) 13世紀中ごろに、採石の中断期がある ・・・ 焼き畑?によるソバの栽培がおこなわ れた →つくられたものは 古墳時代後期~平安時代前半(6世紀~9世紀前半):組み合わせ式石棺、基壇化粧石? 平安時代後半~鎌倉時代(12世紀後半~14世紀前半):五輪塔を主体とする石塔 (扇谷補注) 寄手塚・身方塚の石材は、楠木石切り場から掘り出されたものではなさそう 寄手塚 182センチの大型石造五輪塔 → 石英閃緑岩 14世紀初めの作か 身方塚 137.3センチの石造五輪塔 → 黒雲母花崗岩 室町時代初期のものと考えられている 〇楠木石切り場と楠氏の関係 ・講師説 楠木石切り場跡の土地は、奈良大和の永福寺の所有地であり、楠氏とは直接関係ないものと思われる ・しかし、この土地が明治や大正期に、楠氏にちなんでつけられた楠木地名ではなく、古くからあった小字名によるものと思われる。 ・また、周辺も含めて、この石切り場の使用時期が楠氏の活動時期とも重なっているのは事実。 □楠木石切り場跡周辺地図(脚注は西村朋子氏)  〇コラム 西村さんの疑問:橋本正督は正行の遺児との説があるが?! 扇谷の見解~ ・藤田精一は、和泉義軍の随一者たる土丸城の橋本宮内少輔正督と記している ・小川信は、橋本正督のことを、紀伊を本拠とした和泉の土丸城に立てこもっていた南軍の将、と書いている。 ・太平記に橋本正督という人物は登場しない。 ・系図上も不祥。 以上のことから、正行の遺児ではなく、紀伊守護職の任にあった武将と考えるのが至当ではないか。 ●特別展「しじょうなわてと楠正行」 日時 11月16日(月)~29日(日) 2週間 場所 四條畷市市民総合センター1階 ロビー・コミュニティスペース、展示 ホール 内容 展示・特別展示・展示解説・正行グッズ販売 【展示予定資料一覧】 特別展・しじょうなわてと楠正行 展示資料一覧

☆特別展示 11/21 11/22 11/28 11/29 の4日間 正四位下検非違使兼河内の守楠公碑拓本掛け軸 小楠公委墓所社務所逆菊水家紋入り瓦 ☆展示解説 11/22 11/29 の2日間 展示物を展示ホールに移動 午前10時と、午後2時の2回、計4回 扇谷による展示解説(約1時間を予定) ☆正行グッズ販売 特別展示する4日間 AM10:00~PM4:00 正行かるた・正行像賛扇子・論文集「小楠公」 小説「楠正行」・CD「楠正行」 □大阪電気通信大学令和2年度社会プロジェクト実習授業について ・9月30日(水)午後4時50分~6時20分/電通大学キャンパスで開催 MYゲーム・中間プレゼンテーション ・10月7日 デモ・プレイ/電通大学キャンパスで開催 ・11月28日(土) 市民ゲーム大会 □第8回楠正行シンポジウムについて コロナ禍対策を受けたイベント自粛を受けて、いったん、秋に延期としたが さらに、来年3月に延期・決定! ●開催日時 2021年3月13日(土)、14:00~ ●開催場所 四條畷市市民総合センター1階展示ホール 出席予定 コロナ禍対策の状況を判断して定員を決定する ●内容 ① 絵本作家谷口智則さんによるライブペインティング楠正行 ② 楠正行論文、入賞者表彰式 □ブックレット「小楠公」創刊号発売中! ※第2刷 50部追い刷りしました。 お買い求めは、四條畷市立教育文化センターまでお申し込みください。 □如意輪寺、宝塚歌劇団公演に協力 歌劇「桜嵐記」公演、来年に延期! 5月14日~6月21日 宝塚歌劇団から如意輪寺に、「弁の内侍の尼僧名は…」との質問有り。 扇谷に問い合わせ入る。 西連寺に位牌が残っておらず、史料的には不詳。 但し、弁の内侍が入った庵名は「聖尼庵」と分かっている/正行通信42号に掲載 □公益財団法人門真納税協会・創立50周年記念誌「温故革新」発刊 ・特集1 色紙・寄稿文 扇谷昭 「留取丹心 照汗青」 ~ 朱舜水作楠正行像賛148文字より □妙見宗河楠教会、小西正純氏より情報提供・軍歌集CD寄贈 ・情報提供/海上自衛新聞に寄稿「2つの楠公父子」 ☆よく知られる「桜井決別」 ♪青葉茂れる櫻井の・・・ ~ この唱歌は、修身の徳目である忠孝を説いている。 ☆軍歌「楠公父子」 ♪海の民なら男なら みんな一度は憧れた・・・ ~ この海軍軍歌は、七生報国を主題として国防の精神を謳っている ●次回例会 日時 10月13日(火)、午後1時30分~3時 場所 教育文化センター 2階 会議室1 内容 特別展、MYゲーム制作、楠正行シンポジウム等打ち合わせ ●傍聴、入会大歓迎! 郷土、四條畷の歴史、そして四條畷神社に祀られる楠正行に関心をお持ちの方、一緒に学びませんか. 例会は、毎月・第2火曜日の午後1時30分から3時までです. お気軽に、教育文化センターの2階会議室1を覗いてください。お待ちしております。 正行通信 第116号はコチラからも(PDF) 教文 親子体操教室で「水あそび!」

|

| 日時 | 令和2年8月6日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター ホール・会議室1・芝生広場 |

| イベント内容 | 体操の後でプール遊びをしました。 気温が高く、水が温かくなっています。 |

教文 親子体操教室で「プール開き!」

| 日時 | 令和2年7月16日(木) 午前10時より11時30分 |

| 場所 | 教育文化センター ホール・会議室1・芝生広場 |

| イベント内容 | 今日はお待ちかねの水遊びです。 冷たくて気持ちイイねバッシャ~ン |

四條畷 楠正行の会 第62回例会

| 日 時 | 令和2年7月14日(火) 午後1時30分~午後3時 |

| 場 所 | 四條畷市立教育文化センター 2階 会議室1 |

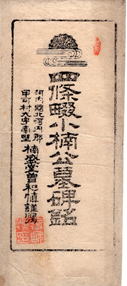

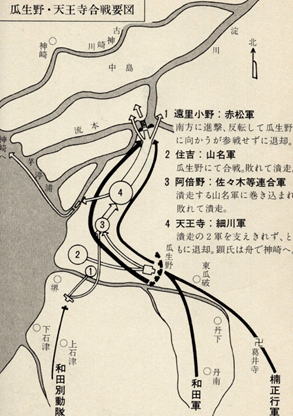

| ●集中豪雨で被災された皆様、お見舞い申し上げます. 九州、熊本県を中心に、全国で大雨による洪水被害が広がっています。 家に土砂が入り込み、流され、避難所生活を強いられる人が続出する中でのコロナ禍対策も必要で、被災地は大きな混乱の中で、不安な日々を強いられています。 50年確立、100年確立が、毎年のように繰り返されるようになった地球環境の大きな変化が、日本全体を覆い、今までの対応・対策を抜本的に見直すことが求められています。 全国で、多くの被災者が出る中、7月例会を開催できることに感謝をしなければなりません。 この度の洪水で亡くなられた方、お悔やみ申し上げます。 そして被災された皆様にお見舞い申し上げます. ●今月は、入賞論文の勉強会です. 今日は、入賞論文の勉強会です. 四條畷楠正行の会の論文集「小楠公」創刊号に掲載した3論文を読み合わせしながら、各論者の正行に迫る新たな視点や解釈、感想を読み解きました。 入賞作品は、論文集に全文掲載していますので、ぜひお買い求めください。なお、3論文の概要は、楠正行通信第113号に掲載しています。 東京都、大阪府、奈良県から8名の方の応募をいただきました。 各論文とも、楠正行に寄せる熱い思いの伝わる内容で、史料が少ない中でも、多くの人に愛され、そして評価を受ける歴史上の人物であることが再確認できました。 ●貴重な拓本の寄贈を受けました. 今回、市役所の某課長から拓本2点の寄贈を受けました。 1点は、「小楠公辞世之歌」で、もう1点は「四條畷小楠公墓碑銘」です。 小楠公辞世之歌の拓本は、天地110センチ×左右30センチで、最上段に辞世の歌の刻まれた如意輪寺本堂の扉に刻まれた文字、中段には明治8年阿波足立美子名の解説文、下段に正行が辞世の歌を刻む様子を描いた日本画があります。 奥書には、「明治24年2月10日著作、同年2月17日発行、奈良県吉野郡吉野山第230番地 信田幾次郎」と記されています. 四條畷小楠公墓碑銘の拓本は、天地140センチ抱える左右65センチ、村瀬栲亭撰の「正四位下検非違使兼河内の守楠公碑」で、河内國北河内郡甲可村大字南野楠盛堂曽和慎謹寫と記されており、包み紙の裏に定価参拾銭、特別二十五銭とあります。 この拓本掛け軸は、平成30年、東京在住の岩崎清人さんから寄贈を受けました。 このように、私たちの会の活動が故に、正行に関する様々な情報や遺物等が四條畷に集まってくることに感謝です。この楠公碑に関しては、楠正行通信第63号、第78号にも詳しく掲載していますので、ご参照ください。   四條畷市制施行50周年記念協力事業 「楠正行に関する研究論文大募集!」応募論文について 入賞論文~論文集「小楠公」を教科書に、学習しました! ●最優秀賞 新しい楠正行像を紡ぐ点と線 -楠正行にまつわる寺社、系譜と叙位記録- 廣木 双葉(東京都江戸川区) ●優良賞 「楠公精神」における楠正行の存在を考える 藤岡 巧一(四條畷市) ●審査会奨励賞 楠正行の魅力 ~忠臣伝説を越えて~ 西村 朋子(大阪市住吉区) 応募論文~見出し項目より、扇谷が解説しました。 1・ 父、正成の後ろ姿を追った正行 第1章 二人の師 第2章 進軍経路 第3章 博愛の心 第4章 無私の心 第5章 尊氏との和睦の考え 第6章 最後の出陣(後継者に兵力を残す) 2・ 「楠公精神」における楠正行の存在を考える 3・ 楠正行の魅力 ~忠臣伝説を越えて~ 4・ 鎌倉時代末期から南北朝時代と楠正行 ・はじめに ・鎌倉幕府の滅亡 ・建武の新政 ・尊氏の挙兵と南北朝の動乱 ・楠正行の出陣 ・高師直・師泰 ・後村上天皇と楠正行 ・四條畷の戦い ・まとめ 5・ 新しい楠正行像を紡ぐ点と線 -楠正行にまつわる寺社、系譜と叙位記録- 6・ 四條畷神社の成立過程と楠正行 始めに Ⅰ 明治の形成 Ⅱ 四條畷神社の創建準備 1 四條畷神社創建前後の動き 2 後醍醐天皇の政治 3 四條畷神社と楠正行 Ⅲ 四條畷神社の創建の動き 1 神社造営の動き 2 神社創建 Ⅳ 交通整備 1 周辺整備 2 浪花鉄道 Ⅴ 四條畷の名称 1 四條畷の地名の成り立ち おわりに 7・ 楠木正行の教育思想に関する考察 -瀧覚・時親から正成へ- 1 はじめに 2 楠木正成の武功 3 龍覚・時親から正成へ 4 楠木正行の教育思想 5 おわりに 8・ 楠正行への思い 1 楠正行への思い 2 偶然に巡り合った体験 3 正行の活動概略 4 楠三代の歴史~正成、正行、正儀 5 正行の生き方についての感想 〇通信の発行 *楠正行通信第112号(7月14日発行) ・正行の軍略・戦法を検証~正行に籠城戦なく、京の都を目指す正面作戦 ・圧倒的勝利で軍事力を誇示し、尊氏との和睦による吉野朝復権を目指した正行 ・無血開城/正面突破/夜襲作戦/放火作戦と楠氏得意のゲリラ戦法を駆使 *楠正行通信第113号(7月14日発行) ・楠正行に関する研究論文大募集! 入賞作品決まる ・最優秀賞に、広木氏(東京都在住)の「新しい楠正行像を紡ぐ点と線」 ・全国から8論文の応募 様々な視点からの力作ぞろい 8論文の骨子掲載 2.楠正行に関する研究論文大募集!入賞作品の講評について (参考) 論文集「小楠公」創刊号 例会資料―応募論文見出し項目より  ☝ 産経新聞 7月1日付朝刊・北河内面掲載 3.協議・相談・報告事項 大阪電気通信大学令和2年度社会プロジェクト実習授業/MYゲーム制作について ・7月29日 各グループ:制作するゲームの企画・テーマ発表 大学・各学生自宅・市役所を結ぶグーグルmeetを使ったweb会議で開催 正行の会は、市役所でオンライン参加の予定 市からは、東市長他、関係課職員参加 ・9月23日 中間発表・プレゼン/大阪電気通信大学 ・10月7日 デモ・プレイ/大阪電気通信大学 ・11月28日(土) 市民ゲーム大会を開催します。 会場を田原図書館から市民総合センター・展示ホール(仮予約)に変更 (コロナ禍対策のため、田原図書館利用不可のため) 市民周知:チラシ制作とホームページアップ(市&教文) ブックレット「小楠公」創刊号発刊 7月1日発行 ※A4版縦書き2段組み カラー刷り 72頁 100冊印刷・製本 ¥500 【内容】入賞3論文・人物叢書楠正行(扇谷昭)・巻頭言(国府良三)・題字 揮毫(真木修) ■お申し込みは、四條畷市立教育文化センターまで/7月14日販売開始 ℡&fax 072-878-0020 メール kyobun@pure.ocn.ne.jp 拓本寄贈 ・「小楠公辞世之歌」 明治24年2月発行 吉野山 信田幾次郎作 ・「四條畷小楠公墓碑銘」 河内国北河内郡甲可村大字南野 楠盛堂曽和慎謹寫 ●次回例会について 8月はお休みです。 日時 9月8日(火) 午後1時30分~ 場所 教育文化センター2階 会議室1 内容 正行最期の戦い~四條畷の合戦 1日6時間の激闘を振り返る その他 私たちは、毎月第2火曜日、午後1時30分から90分間、教育文化センターで例会を開いています。楠正行に関心のある方、ぜひ、気軽に覗いてください。 傍聴、歓迎です。入会、もちろん大歓迎です。 お待ちしています。 正行通信 第112号はコチラからも(PDF) 正行通信 第113号はコチラからも(PDF) |

四條畷 楠正行の会 第61回例会

| 日 時 | 令和2年6月9日(火) 午後1時30分~午後3時 |

| 場 所 | 四條畷市立教育文化センター 2階 会議室1 |

●4か月ぶりの再開

3月から5月までの例会3回をお休みしましたので、4か月ぶりの再会となりました。

真木副代表は体調を崩し欠席となりましたが、残る会員全員の顔が揃いました。加えて、休会中の高城さんが友人を連れて参加くださいましたので、にぎやかな例会となりました。

コロナ対策ということで、席の間隔をあけ、すべての窓を開けたままで換気を十分にとる中、ロの字から教室スタイルに代えての例会となりました。

●コロナは自然からの逆襲?!

新型コロナは、自然からの逆襲ではないでしょうか。

あまりにも科学が発達し、膨大なエネルギーが地球に衝撃を加えてきたので、自然が怒り、もう少し優しく共生できる社会にしましょうよ、と問いかけているのではないでしょうか。

農耕民族が守ってきた稲作文化も危機に瀕しています。目先の効率・利益を追い過ぎたが故に、儲かる農業が矢面に立ち、田畑を護る人が減り、後継者も育たず、田原の地でも耕作放棄地が増えています。田植えのされた農地も年々減り、秋の土手に咲くヒガンバナと稲穂の黄金色の競演も少しずつ見られなくなっていくのでしょう。

部屋の電気のつけっぱなしには注意しても、スマートホンの充電は切らさず、毎日、電力を使い続けています。利益・便利さの裏にある負担のことを、今一度思い起こしてくださいと、自然が警告を発しているのでしょう。

そして、この日、3時少し前に例会はお開きとなりましたが、誰も席を立ちません。長い間stayホーム生活を強いられ、人との接触を避けてきたためか、今までごく自然であった例会風景が、懐かしくもあり、また人と接することの喜びをかみしめているのか、誰もが立ち去りがたく、顔を見合わせながら、しばらく雑談に花が咲きました。

□6月例会ダイジェスト

●正行の軍略

正平2年1347年、正行は22歳になり、父の死後、吉野朝を支えながら、力を蓄え、立派な武将に成長した。正行の思いは、ただ一つ、父の遺命を護り、吉野朝を復権することであった。正行は、武力を蓄え、戦に勝つことによって軍事力を誇示し、その軍事力を背景に幕府との和睦によって正統な後村上天皇を京の都に復権させることであった。

ために、正行は、この年、打ち続く戦いにおいて、ありとあらゆる作戦を駆使し、後顧の憂いを断ち、京の都を目指してただ一筋に河内から打って出る。

一方、足利尊氏は奥州を制圧し勢力下におくと、それまで胸につかえていた後醍醐天皇追善の諸行事も終え、いよいよ吉野朝打倒・楠討伐に乗り出す。

正平2年、雌雄を決する戦いとなった四條畷の合戦に先立ち、京勢と吉野勢・正行のつばぜり合いが始まる。

正行、籠城戦は一度もなし! 北へ、北へ進んだ正平2年の戦い

08月09日 足利直義の南進令

08月10日 隅田城攻略 ~懐柔作戦 正行500騎

08月24日 池尻合戦 ~正面攻撃 正行350騎

09月09日 八尾城の戦い ~正面攻撃 正行450騎

09月17日 藤井寺の戦い ~夜襲作戦 正行800騎 細川2900騎

11月26日 住吉天王寺の戦い ~放火作戦 正行1700騎 細川・山名9000騎

例会資料/おさらい・正行の軍略~正平2年のうち続く戦いとその経過

興国4年(1343)、高師冬が南軍を制圧し、東国を勢力下におくと、北畠親房は関城が陥落し、この年末、吉野に入り主戦論の急先鋒となる。

足利尊氏は、興国5年(1344)、後醍醐天皇追善のために天竜寺を落慶し、翌年8月、天竜寺で後醍醐天皇の供養式典を執り行うと、いよいよ、懸案の楠討伐・吉野追放に向けた動きに加速をかける。

正平2年(1347)、熊野水軍を中心に海賊が宮軍に合流し懐良親王が薩摩で九州上陸作戦を開始すると、尊氏はこの時が楠討伐の時期と動き出す。

一方、正行は、この間十分に軍備・戦力を整え、戦いに勝利することで武力を誇示し、吉野朝復権に向けた尊氏との和睦の道を探ろうと戦略を立てていた。

正平2年、双方にとって、待ったなしの雌雄を決する戦いが始まることに。

■足利直義の南進令 8月9日

楠討伐命

□隅田城攻略 8月10日

無血開城 ~ 隠密裏に出陣し、城を取り囲む ~

(結果) 河内と吉野の連絡路を確保

後顧の憂いを断つ

〈正行軍〉

正行 300騎(本隊)

惟正 150騎(前衛)

正茂 50騎(後衛)

計 500騎

■細川顕氏、河内守護代秋山四郎次郎に命じ、池尻城抑えにかかる

池尻城は、八尾城、丹下城と並び、河内と和泉をつなぐ東高野街道の要衝

□池尻合戦 8月24日

池尻城攻略

〈正行軍〉

正行 50騎(本隊)

助氏 200騎(前衛)

惟正 100騎(後衛)

計 350騎

〈敵〉

秋山 200騎

■細川顕氏、再び兵を集め、秋山四郎次郎を八尾城に向かわせる。

天王子・堺浦の前衛として八尾城、丹下城の確保は至上命題

□八尾城の戦い 9月9日

八尾城陥落

~ 打ち続く前哨戦での敗北が、楠打倒に火をつけ、さらに大軍が

正行の術中:武力を誇示し、和睦に 正行の描く一大決戦へ

〈正行軍〉

助氏 300騎(前衛)

惟正 50騎(別動隊)

正行 100騎(本隊)

計 450騎

■細川の敗北⇒足利直義の劣勢、幕府

内で高師直の勢い増す

直義、放置できず細川顕氏に命じ、河内東条に派兵!

□藤井寺の戦い 9月17日

正行の夜襲作戦

~正行、八尾教興寺で苦戦、佐々木氏泰討ち死に

〈敵〉

細川顕氏 1700騎

(讃岐1000・下野、備前、但馬他700)

赤松範資 700騎(摂津)

佐々木氏頼 500騎(近江)

計 2900騎

〈正行軍〉

正行 650騎

正武 100騎(和泉・陽動部隊)

助氏 50騎(八尾・搦め手)

計 800騎

■細川顕氏に山名時氏をつけ、再び大軍を送る。

□住吉天王寺の戦い 11月26日

放火作戦~瓜生野から放火作戦

住吉・天王子での長期戦を避け、瓜生野から押し出し一気に串刺しに

住吉・天王子の神仏に弓矢を引くことを避ける

山名時氏負傷、弟兼義討ち死に

敗兵、大川の渡辺橋に殺到・転落

〈敵〉

細川顕氏 4000騎(四天王寺)

佐々木他 1000騎(阿倍野)

山名時氏 3000騎(住吉)

赤松 1000騎(堺浦)

計 9000騎

〈正行隊〉

正行 500騎

惟正 300騎

安間了願 300騎

賢秀 300騎

行忠 300騎

計 1700騎

正行の博愛精神

~ 渡辺橋の美談 ~

(2枚の合戦要図は、田中俊資著「楠正行」より転載)

正行、住吉・天王寺の勝利で、停戦・和睦の好機到来と思い描くも、吉野朝動かず、現実は逆に対決不可避の状態に。

尊氏の動きは素早く、師直・師泰を大将とする大軍を差し向けると、正行は、雌雄を決する戦いを決意し、吉野を訪れる。

先に寄せてきた大軍に、正行の正面突破・逆寄せの戦いが待っていた。

尊氏の動きは素早く、師直・師泰を大将とする大軍を差し向けると、正行は、雌雄を決する戦いを決意し、吉野を訪れる。

先に寄せてきた大軍に、正行の正面突破・逆寄せの戦いが待っていた。

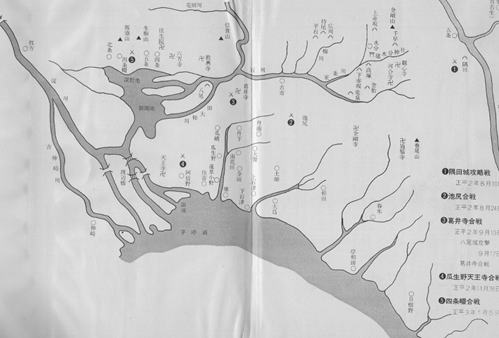

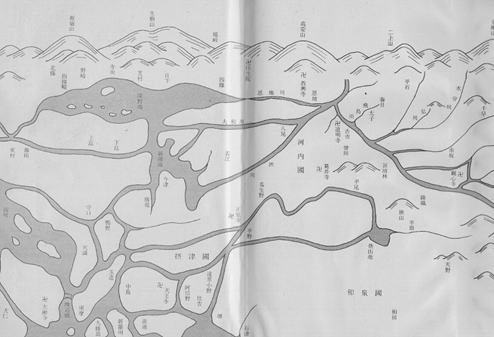

●楠正行戦跡の図/田中俊資著「楠正行」より転載

●楠氏古跡図/田中俊資著「楠正行」より転載」

第8回楠正行シンポジウム(なわて学令和1年度後期5回講座)の開催について

・10月開催で谷口氏、公民館と打ち合わせに入る。

・なわて学令和1年度後期第4回「3人の鼎談」の開催との整合

副市長・マーケティング監・扇谷の鼎談 内容を変え、8月1日(土)開催決定!

□楠正行ポスター展の開催について

・第8回シンポジウム期日に合わせ企画

□大阪電気通信大学令和2年度社会プロジェクト実習授業について

四條畷の歴史・文化 双六などのゲームに!

・5月01日 講義第1回収録(扇谷)

・5月13日 オンライン授業で開始

・5月18日 講義第2回、史跡案内「渚コース」「山腹コース」「田原コース」

収録(扇谷)

・5月20日 班分け 定員40名(木子・由良の2教室) 第1志望56名→47名配属

【テーマ希望、決定!】

1、キリシタン生き延びゲーム(6人) 2、キリシタン生き延びゲーム(5人)

3、キリシタン生き延びゲーム(5人) 4、なわてコメ作りゲーム(6人)

5、街道街歩きゲーム(7人) 6、寝屋川舟運ゲーム(6人)

7、大陸からやってきた馬ゲーム(6人)8、民話のさとゲーム(7人)

・6月03日 オンライン授業・扇谷の講義開始(7月1日まで4回)

・7月29日 各グループ:制作するゲームのテーマ発表

※正行の会・市役所職員参加/市役所でオンライン参加の予定

・9月23日 中間発表プレゼン

・10月7日 デモプレイ

・11月28日(土) 市民ゲーム大会/田原図書館で開催!

□正行像賛148文字揮毫について

・九思先生揮毫正行像賛148文字完成 天地126センチ×左右29センチ 6行

・九思先生プロフイール

1935年 北京生まれ 85歳

北京大学入学 その後人民大学と合併し、人民大学卒業

新聞社勤務・定年を経て、今に至る。

10歳のときから書を書き出し、書家歴75年

2014年、中仏文化交流センター主催「世界芸術家連合総会」の折、「孝経」の

小文字楷書がルーブル美術館に展示された。

□楠正行に関する研究論文募集事業について

・5月31日 応募締切 8論文応募(市内5 大阪府1 奈良県1 東京都1)

(1)父、正成の後ろ姿を追った正行/70代・男性

(2)「楠公精神」における楠正行の存在を考える/60代男性

(3)楠正行の魅力 ~忠臣伝説を越えて~/50代女性

(4) 鎌倉時代末期から南北朝時代と楠正行/50代男性

(5)新しい楠正行像を紡ぐ点と線-楠正行にまつわる寺社、系譜と叙位記録-

/50代女性

(6) 四條畷神社の成立過程と楠正行/60代男性

(7)楠木正行の教育思想に関する考察-瀧覚・時親から正成へ-/50代男性

(8)楠正行への思い/70代男性

審査終了後2作品発表! そして、四條畷楠正行の会論文集発行!

・6月18日 持ち回り審査/東市長、安本編集委員、扇谷

「着眼点」「独創性」「斬新さ」「話題性」「論文力」5項目

5段階評価25点/一人、三人の総合得点75点満点で評価

・6月20日 最優秀賞、優良賞発表 ブックレット編集作業に入る

・7月10日 ブックレット「小楠公」創刊(予定)

※A4版縦書き2段組み

入賞2論文・人物叢書楠正行(扇谷)・巻頭言(国府)・題字

揮毫(真木)

□四條畷市制施行50周年記念協力事業・特別展「しじょうなわてと正行」開催について

~四條畷楠正行の会の取り組みの成果を中心に~

【実施要項(案)】

1.開催日時 令和2年11月頃の1~2週間ほど

2.開催場所 四條畷市市民総合センター ロビー&コミュニティスペース

3.展示内容

□小楠公一代記 A1×8枚 □四條畷の合戦・激闘の6時間 A1×1枚

□四條畷の合戦要図 A1×1枚 □正行直筆の国宣・書状 A1×10枚

□建水分神社扁額裏書A1×1枚 □如意輪寺辞世の扉 A1×1枚

□河内名所図会 A1×2枚 □正行ゆかりの郷土の史跡 A1×4枚

□楠正行通信A1×10枚□正四位下検非違使兼河内の守楠公碑掛け軸(写真)

□同 原文と解釈 A1×1枚 □朱舜水作正行像賛揮毫(写真)

□同 原文と略解 A1×2枚 □同 正行像賛扇子

□楠正行絵本 6分冊(管理?) □楠正行かるたパネル A1×1枚

□同 現物(管理?) □楠正行ポスター

4・ 主催 四條畷楠正行の会

5・ 後援 四條畷市・四條畷市教育委員会・四條畷神社・大阪電気通信大学(予定)

□産経新聞「日本人の心 楠木正成を読み解く」発刊

・A4オールカラー、96ページ 定価1800円(税込み・送料別途200円)

・申し込み・問い合わせ 産経新聞開発 06-6633-6062

●次回例会について

日時 7月14日(火) 午後1時30分~

場所 教育文化センター2階 会議室1

内容 「楠正行に関する研究論文」応募作について

その他

私たちは、毎月第2火曜日、午後1時30分から90分間、教育文化センターで例会を開いています。

楠正行に関心のある方、ぜひ、気軽に覗いてください。傍聴、歓迎です。

入会、もちろん大歓迎です。お待ちしています。

正行通信 第111号はコチラからも(PDF)

四條畷 楠正行の会

5月12日(火)の例会は、新型コロナウイルス対策の為、休会としました。

■楠正行通信109号&110号アップします。

新たに「四條畷楠正行の会便り」を創刊しました。

●コロナウイルスとの共存できる新しい生活様式への覚悟を!

新型コロナウイルス感染の終息が見通せません。

5月10日付毎日新聞によると、新型コロナウイルス感染者が多い国・地域として9日現在のアメリカ・ジョンズホプキンズ大学集計数値が掲載されています。

世界全体で感染者395万4246人、死者27万5160人で、トップはアメリカ、感染者128万3929人、死者7万180人、次いでスペイン、イタリア、英国がそれぞれ感染者20万人超、そしてロシア、フランス、ドイツ、ブラジル、トルコがそれぞれ感染者13万人超でつづいています。

一方、5月11日付毎日新聞調べによる5月10日現在の日本国内の感染者数は1万5662人で、死者は633人となっています。都道府県別感染者数上位は、東京都4868人(死者180人)、大阪府1743人(死者59人)、神奈川県1169人(死者53人)で、埼玉県、北海道、千葉県と続いています。

1日発生の感染者数が東京都でここ数日続けて100人を切り、大阪府では独自の出口戦略数値が示され自粛要請解除に向けた動きも出てきました。

しかし、南米の原住民への感染拡大や、隣国・韓国での収束後の第2波が報じられ、抑え込みに成功したと言われていたシンガポールでも第二波に襲われています。

このウイルスの抑え込みには、相当の時間と労力が必要なようです。もう大丈夫と、気を許すと、容赦なく襲ってくる魔物のようです。

誰しもが1日も早い終息を願っていることと思いますが、明日、明後日と思わずに、来月、来年と、長丁場の付き合いを考え、コロナウイルスとの共存に軸足を移す必要がありそうです。

急がず、焦らず、コロナと共存できる新しい生活様式になじんでいきましょう。

正行の会の例会や延期となっているイベント等の開催も、当分の間は自粛を覚悟し、互いに元気な姿で再会できることを願い、自宅での生活リズムを作って、乗り切りましょう。

●次回例会について

ウイルス感染がピークアウトして緊急事態宣言が解除され、例会が開催できることを願っています。

しかし、焦らず、急がず。再開が決まりましたらご案内します。

正行通信 第109号はコチラからも(PDF)

正行通信 第110号はコチラからも(PDF)

四條畷楠正行の会便り・創刊号ははコチラから(PDF)

四條畷 楠正行の会

4月14日(火)の例会は、新型コロナウイルス対策の為

休会としました。

■楠正行通信108号のみアップします。

●未知のウイルス対策は、正行の世も、今も変わりないのでは・・・。

新型コロナウイルス感染の猛威が止まりません。

楠正行は、正平2年11月26日、住吉天王寺の戦いで、細川・山名の敗兵が殺到した大川にかかる渡辺橋で、多くの兵が川に落ち、溺れたとき、『戦いをやめ。溺れる敵兵を救え!』と敵の兵を助け上げ、暖をとらせ、衣服を与え、傷の手当てをした上で、武具まで与えて京の都に帰したとの伝承が残っています。

楠正行が、今の世に生きていたら、新型コロナウイルス感染を食い止め、封じ込めるため、『感染者を私の館に運び入れ、重傷者から順次介護せよ。民は各自自分の家にこもり、外出は避けよ。決して河内の國から出るではない。一人の民も死なすな!』とでも、下知を飛ばしたのであろうか。

今の世は、個人の人権が尊重され、上意下達の方法で、国や自治体の要請が100%守られることはなかなか難しい。警察の幹部ですら、居酒屋で歓送迎会を開いているのだから…。

今は、自分自身と家族、そして近隣知人・友人らの身の安全を守るため、3密(密集・密接・密閉)を避け、不要不急の外出を避けて、どうしても出かけなければならない食料や日用品の買い出し、通院などのときは、マスク着用を励行し、手洗い・消毒に心がけるしかないようです。

今の時代だからこそ、近い将来、ウイルスを封じ込めるワクチンなどが開発されるでしょうが、正行の生きた時代も、670年後の今も、未知のウイルスとの戦いに大きな差はないのではないでしょうか。

明日に夢と希望をもって、今の苦難を乗り越えましょう!

●次回例会について

ウイルス感染がピークアウトして緊急事態宣言が解除され、例会が開催できることを願っています。

日時 5月12日(火)午後1時30分~

場所 四條畷市立教育文化センター2階 会議室1

内容 ・正行の軍略~正平2年の戦いの総括

・第8回楠正行シンポジウム、正行ポスター展の実施に向けて

・その他

●傍聴、入会大歓迎!

郷土、四條畷の歴史、そして四條畷神社に祀られる楠正行に関心をお持ちの方、一緒に学びませんか。

例会は、毎月・第2火曜日の午後1時30分から3時までです。

お気軽に、教育文化センターの2階・会議室を覗いてください。お待ちしております。

正行通信 第108号はコチラからも(PDF)

四條畷 楠正行の会

3月10日(火)の例会は、新型コロナウイルス対策の為

休会としました。

■楠正行通信107号のみアップします。

●新型コロナ対策、正行だったら・・・。

新型コロナウイルスが相変わらずの猛威を振るっています。

毎日新聞によると、3月9日現在、近畿の感染者確認例は、滋賀1、京都12、大阪55

、兵庫16、奈良7、和歌山14(うち死者1人)で、全国では507人、他にチャーター便

帰国者14人、クルーズ船乗船者696人、計1217人(うち死者16人)となっています。

また、感染者数の推移を日ごとに見ますと、2月中旬から増加傾向になり、3月6日に

ピークとなり、7日、8日と減少傾向になっていますので、政府や関係機関の封じ込め

作戦が功を奏し、この後緩やかに減少傾向が続けば、と願っています。

私たちの会も、イベント企画の中止の動きを踏まえ、3月2日から8日までの「楠正行

ポスター展」、3月7日開催予定の「第8回楠正行シンポジウム」を、いずれも・中止・

延期といたしました。

この間、多くの方から「楽しみにしていたのに残念。」「正行のポスター展も中止

ですか?」などと、激励をいただきました。

今も、イタリア、フランスなどを中心とするヨーロッパ、イラン等の中東、そして

アメリカ本土と感染の拡大が続いています。

各国が、入出国禁止や一部都市・地域の封鎖、さらには非常事態宣言を出すなど、自

国民の生命を守る戦いを続けています。この影響は、企業経営を中心とする経済に大き

な打撃を与え、先行きは大変不透明です。

学校休校による子どもたちへの影響も心配ですが、一人一人が自覚して、コロナウ

イルスと戦うほかありません。

こんな時、正行だったら、どのような手を打ったのだろうか、と自問しています。

●次回例会について

日時 4月14日(火)午後1時30分~

場所 四條畷市立教育文化センター2階 会議室1

内容 ・正行の軍略~正平2年の戦いの総括

・第8回楠正行シンポジウム、正行ポスター展の実施に向けて

・5月現地学習について

・その他

●傍聴、入会大歓迎!

郷土、四條畷の歴史、そして四條畷神社に祀られる楠正行に関心をお持ちの方、一緒

に学びませんか。

例会は、毎月・第2火曜日の午後1時30分から3時までです。

お気軽に、教育文化センターの2階・会議室を覗いてください。お待ちしております。

3月例会、お待ちしています。

正行通信 第107号はコチラからも(PDF)

四條畷 楠正行の会 第59回例会 「正行の出自」

| 日 時 | 令和2年1月14日(火) 午後1時30分~午後3時 |

| 場 所 | 四條畷市立教育文化センター 2階 会議室1 |

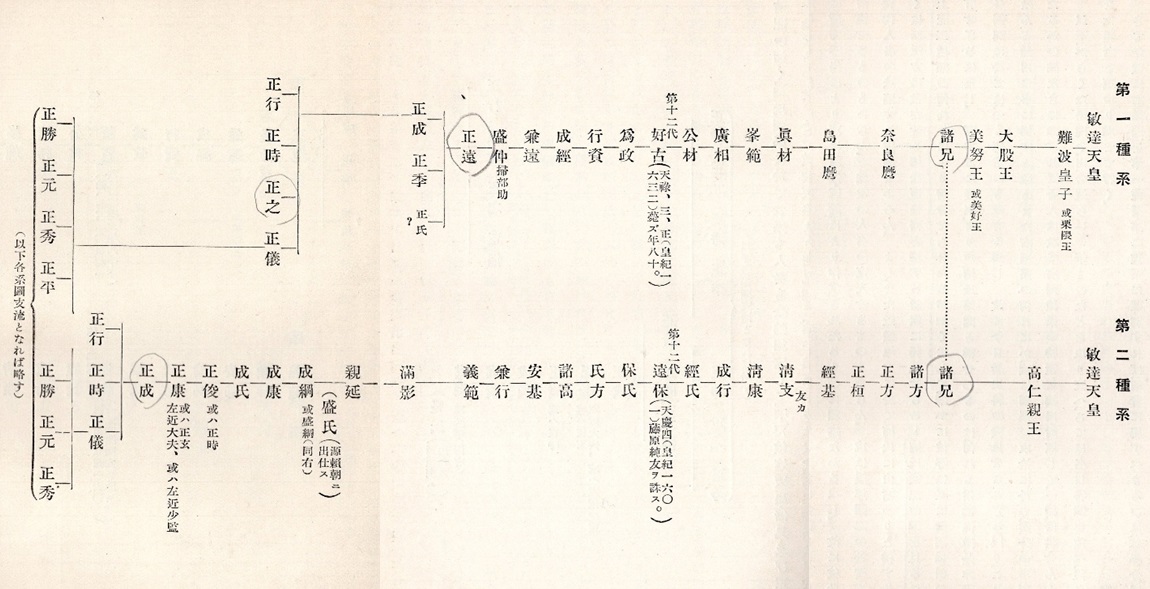

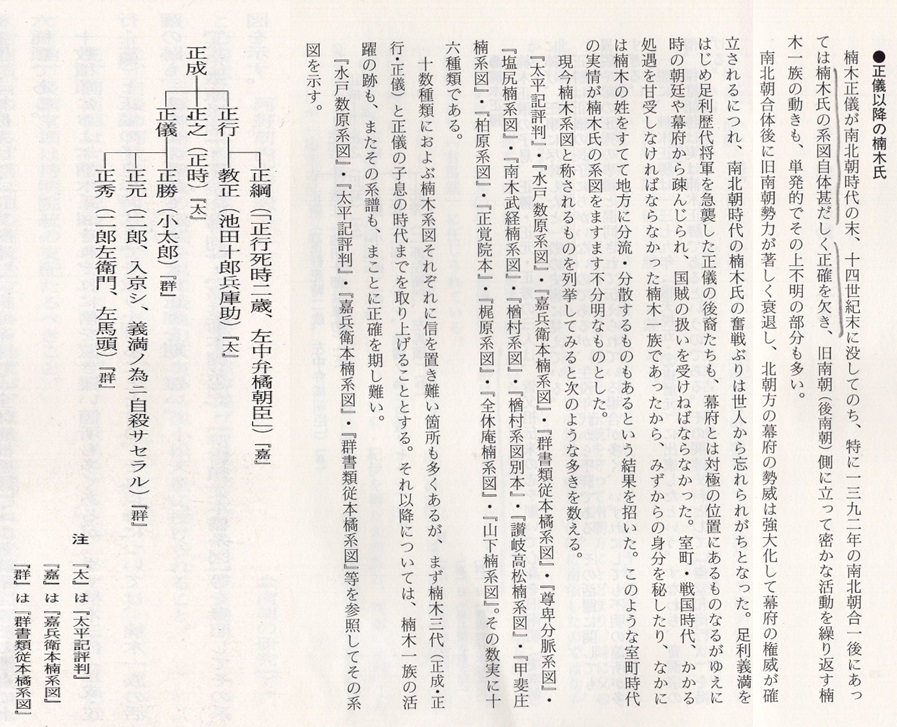

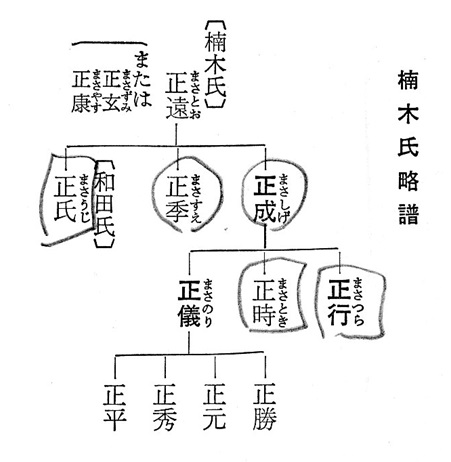

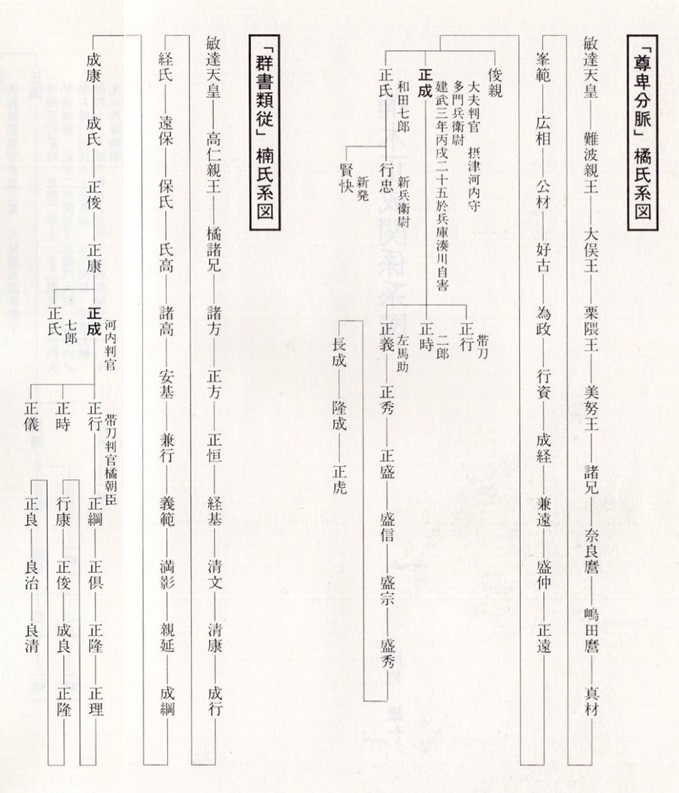

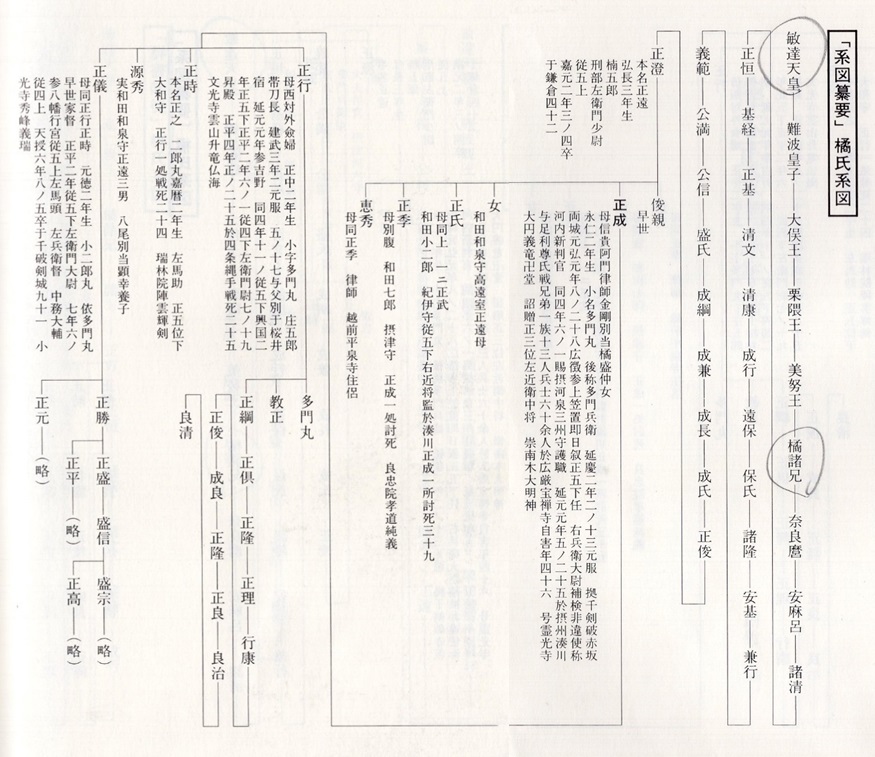

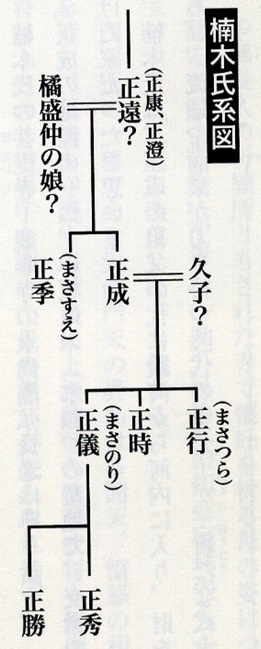

| ●「逆菊水」家紋入り軒桟瓦を、教文・資料室に陳列! 正成、テレビコマーシャルに登場! 年が改まり、令和2年最初の例会ですが、今月から会場が2階会議室に変更となりました。 ホールの3分の1程度の部屋なので、顔と顔が近くなり、親近感を感じる和やかなムードでの例会となりました。 うれしい情報が多く、和やかな中にも元気の出る例会となりました。 一つは、最近テレビコマーシャルに正成が登場したことです。子ども向けのテレビゲームの企業コマーシャルですが、なんと「正成」が登場します。武将ゲームが流行っているとは聞いていますが、正成が声高に叫ばれるということは、正成という武将がゲームの世界で一定認知度があると理解でき、うれしい限りです。 また、正成亡き後、久子の方が、再び楠氏の隆盛を願って、流れを変えようと菊水の水流を変えたと伝わる「逆菊水」の家紋が、今までないと思っていた四條畷で発見できたことです。 小楠公墓所の社務所の瓦がすべて家紋入りで、しかも「逆菊水」(右から左に流れている)でした。 明治11年、小楠公墓所の拡幅・改修工事に合わせて建設された社務所で、築140年がたっていて、老朽化が進んでいますが、造りはしっかりしていて、座敷の欄間なども素晴らしいものです。しかし、老朽化が進み、台風で瓦が飛ぶなど、数か所で雨漏りもあるようで、維持管理が大変とのことでした。 しかし、そのため、風で飛ばされた瓦を射ちまいいただくことができましたので、この日、会員に見せた後、教育文化センターの楠正行資料室に陳列していただくこととしました。 教文を訪れる機会がありましたら、ぜひ、ご覧ください。  1月例会の様子 ●楠正行通信の発行 *楠正行通信第103号(1月14日発行) ・東京の女性から楠正行ポスター届く~大阪電気通信大学の学生がまいた種、全国に 発信 ・正行の会、5年間に、正行かかわりの歴史上の人物45人について学ぶ *楠正行通信第104号(1月14日発行) ・正行、河内東条平和の時代の内憂、藤氏一揆 ・和睦派、近衛経忠が仕掛けた藤氏同盟の顛末 ・東北武士を巻き込んだ吉野朝の内紛 和睦派近衛経忠と主戦派北畠親房の確執 *楠正行通信第105号(1月14日発行) ・小楠公墓所の社務所の瓦は、すべて「逆菊水」の家紋が刻まれる ・菊水の家紋の水流の流れに二流、四條畷でも「右から左」逆菊水発見! ・小楠公偲ぶ会、発足20周年に参加! 2.正行の出自 定説として語られる系譜は以下の通り。 正行の祖父、正成の父は正遠、正康、正澄のいずれのも断定しがたい 正行の父の兄弟で、はっきりしているのは正季のみ 正行の兄弟は、正時、正儀の3人で、6人説もあるが不詳 正行の母は、久子説と滋子説があり、定説は久子説 ●手元にある系図の一部、以下転載する。 ↓「楠史研究」藤田精一  ↓「楠木氏三代」井之元春義  ↓「南北朝の動乱」安藤英男  ↓「楠木正成のすべて」佐藤和彦   ↓「教科書が教えない楠木正成」産経新聞取材班  ●楠正行の出自について 井之元春義著「楠木氏三代」によると、楠氏系図と称される系図が実に16種類ある、という。 確たる史料がないことから、楠氏に関係する各種著作物は、すべて断定を避け、このような系図が存在すると紹介するにとどまり、正行の祖父がだれで、父・正成の兄弟は何人で、正行の兄弟姉妹は何人であったか、定かではない。 しかし、定説として、ほぼ共通認識と認められる系譜は以下のとおりである。 *父とその兄弟 正成、正季 *正行の兄弟 正行、正時、正儀 【正行の祖父について】 正遠説 尊卑文脈系図~藤田精一は、敏達天皇、橘諸兄、好古(12代)、正遠、 正成とするが、好古から正遠、6代300年は考えられず、 明らかに間違っていると断定 正康説 群書類従系図 正澄説 系図纂要 ~本名「正遠」とする 【正行の父とその兄弟姉妹について】 正成の弟、正季と正氏の混同 正成、正季の兄弟は定説になっているにもかかわらず、系図によって正季が みられないこと。 正氏、正季を、同じ和田七郎とする別々の系図があること。 扇谷が小説「楠正行」執筆に当たり、悩んだこと ~従妹の行忠(高家とも)、賢秀兄弟は、果たして正季の子か、正氏の子か 結果、史料から確認が得られず、正季と正氏を同一人物とみなした。 観世系図に登場する「橘入道正遠娘」、いわゆる観阿弥の母とされる人物の存在 (上島家 文書) ⇒正遠娘とあることから、正成の姉妹とされ、観阿弥は楠氏の末裔とされる 【正行の母について】 ・南江正忠妹説 久子 観心寺の過去帳に久子とあり、甘南備の豪族、南江正忠の妹とする。 ・藤原藤房妹説 滋子 藤房が正成の宮方取り込みを図り、妹の滋子を降嫁させたとする。 楠妣庵は藤房創建との伝承が残っており、この説の根拠の一つとなっている。 【正行の兄弟について】 正行、正時、正儀の3兄弟が定説。 しかし、正時を正之と同一人物とする説、正時、正之兄弟説もある。 正儀を正義とする説も。源秀も正行の兄弟とする説。 楠妣庵観音寺略記は、正行の兄弟は、正行、正時、正儀、正秀、正平、朝成の 6人とする。⇒正儀の子に、正勝、正元、正秀、正平はほぼ定説。 6人兄弟説の正秀、正平は正儀の子どもとの混同と思われる。 朝成はほかのどこにも見られない。 3・ 報告事項 〇第8回楠正行シンポジウムについて 日時&場所 3月7日(土)、総合センター1階展示ホール 内容 1部/正行絵本読み聞かせ 2部/谷口智則さんによるライブペインティング「楠正行」 四條畷市公式ホームページにアップ/「市制施行50周年記念事業」で検索 四條畷市広報誌1月号に掲載 〇楠正行に関する研究論文大募集&ブックレット「小楠公」の創刊! 全国に公募! 新たな発見と四條畷の全国発信に向けて 原稿用紙30枚までで、課題・ジャンル・内容は自由 〆切 5月31日必着 6月初旬 最優秀(10万円と記念品)、優秀(3万円と記念品)選考・結果発表 7月初旬 ブックレット「小楠公」創刊・発行 〇楠正行ポスター展について 日時 3月2日(月)~3月8日(日)の1週間 場所 総合センター1階 移民憩いのスペース 内容 電通大学生の作品30点 4.インフォメーション ・近畿大学「落語・講談研究会」に楠正行講談企画依頼について 12月18日付で、依頼書を学生部長に提出/土井企画委員 ・湊川神社でお会いした青木繁さんと奥さん扇野睦巳さんからのメッセージ ・南朝歴史研究会「大塔会会報」30-1 /正行通信直近半年分送る ・湊川神社「ああ楠公さん」第12号 /社頭トピックスに「ポスターセッション」 記事 ●次回例会について 日時 2月11日(火)午後1時30分~ 場所 四條畷市立教育文化センター2階 会議室1 内容 ・第8回楠正行シンポジウムについて ・正行の軍団について ・その他 ●傍聴、入会大歓迎! 郷土、四條畷の歴史、そして四條畷神社に祀られる楠正行に関心をお持ちの方、一緒に学びませんか。 例会は、毎月・第2火曜日の午後1時30分から3時までです。 お気軽に、教育文化センターの2階・会議室を覗いてください。 お待ちしております。2月例会、お待ちしています。 正行通信 第103号はコチラからも(PDF) 正行通信 第104号はコチラからも(PDF) 正行通信 第105号はコチラからも(PDF) |

1.jpg)

1.jpg)

2.jpg)

1.jpg)