高齢者・子どもたちの笑顔あふれる街 四條畷市立教育文化センターは

四條畷市立教育文化センター

お問い合わせはTEL.072-878-0020

〒575-0021 大阪府四條畷市南野5丁目2-16

お問い合わせはTEL.072-878-0020

〒575-0021 大阪府四條畷市南野5丁目2-16

(全5回)

第2回 小楠公義戦の跡碑(渡辺橋)、四天王寺、住吉大社

6月8日(木)

参加者にサプライズの四天王寺”舎利出”

6月8日(木)

参加者にサプライズの四天王寺”舎利出”

●正行、渡辺橋の美談と伝わる地へ向かう

第2回のまず向かったのは渡辺橋(現在は、天満橋の八軒家浜船着き場の一角)

第2回のまず向かったのは渡辺橋(現在は、天満橋の八軒家浜船着き場の一角)この地は、正平2年11月26日、住吉天王寺の戦いで、敗走した山名時氏、細川顕氏の兵たちが殺到し、多くの敵兵がおぼれた場所。

この時、正行は「戦いを止め。溺れる兵を救え!」と、敵兵を救出し、暖を取らせ、

衣服を与え、傷を治療し、亰に変える兵に馬まで与えたという逸話の残る場所。

衣服を与え、傷を治療し、亰に変える兵に馬まで与えたという逸話の残る場所。俗に、渡辺橋の美談、と伝わる場所である。

正行の戦いが己のため、家門の為ではなく、天下国家の為であったことを後世に知らしめた出来事で、日本は野蛮な国と、日本赤十字社が国際赤十字社に加盟を認められなかった時、正行の渡辺橋の美談を紹介することで、会場万雷の拍手の中で加盟が認められたとの逸話が残る。

今年、日本赤十字社の前身の博愛社設立140年、日本赤十字社の国際赤十字加盟承認130年の節目の年になることを紹介し、より広く、そしてより多くの人にこの小楠公義戦の跡碑を通じて、正行の渡辺橋の美談が広がることを全員で願った。

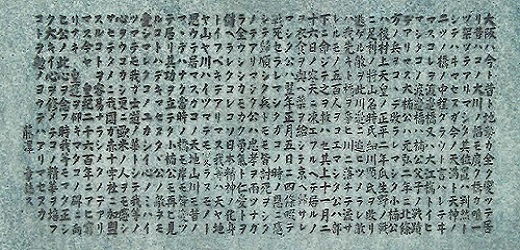

小楠公義戦の跡碑に刻まれた碑文(写真)には、以下の通り刻まれている。

小楠公義戦の跡 碑 転載及び文責:扇谷 昭 大阪は今と昔と地勢が全く変わっており、昔はこの大川の幅も広く、橋がただ一つ架かってありました。その位置は判然としてはいませんが、今の天満と天神の二つの橋の中ほどだろうといわれています。これを渡辺橋または大江橋と云いました。 この渡辺橋は楠公父子の戦蹟であります。 大楠公は元弘二年(一三三二)に北條方の兵をここで敗られました。 小楠公は後村上天皇の正平二年(一三四七)瓜生野の戦いに足利の将山名時氏、細川顕氏を敗り、逃げる敵をこの川辺に追い詰められ、敵はわれ先と橋を争い、川に落ちて流される者五百人を越えました。公は部下に命じてこれを救わせ、その上十一月二十六日の寒天に凍え震えておるのを衣食を与え、薬を給して京へ帰されました。 公は翌年正月五日に四條畷で戦死せられましたが、この時の恩に感じて帰順した兵どもも皆討死したのでありました。 公は忠孝の二つながら全うし、しかもかく勇気と仁愛とを備えられた、これこそ日本精神の化身と云うべきであります。 我らは、天や地や山や川は何時までも変わらぬものと思うておりますが、この天地山川も昔のままではなく、当時の橋も岸も皆変わっており、その功を立てた小楠公も再び見ることはできません。 ただ公の敵をも愛しまれたこのゆかしい心のみはいつまでも我が士道の華として我らの心を動かし、さらに欧米の人をも感じさせて、ために我が国が赤十字社に加盟することを容易ならしめたのであります。 今や皇紀二千六百年にあい窮なき幸運を仰ぎ、またこの碑にむかい、公のこの心を想うとき、我らもまた正しく大きい心を修めて、この精華を培うことを勉めようではありませんか。 藤澤 章 誌す |

●河内往生院の真東に位置する四天王寺の西門

次に向かった場所は、四天王寺。

次に向かった場所は、四天王寺。四天王寺は、正行の生涯に大きな影響を与えた後醍醐天皇ゆかりの品が残る地という事で訪れることにしたが、あいにく、宝物殿は開館されておらず目にすることはできなかった。また、伽藍の中心に建つ金堂は修復中のため、拝観が叶わず、五重塔と講堂のみの伽藍見学となった。

四天王寺の西門(さいもん)は、忍性(にんしょう)上人発願の石鳥居で、四天王寺の信仰を象徴する建造物である。

その扁額には「釈迦如来 転法輪処(てんぽうりんしょ) 当極楽土 東門(とうもん)中心」とあり、四天王寺が、釈迦如来が説法された霊地であり、極楽浄土の東門にあたることが示されている。

石鳥居と伽藍の間に有るのが西大門(さいだいもん)で、極楽門と呼ばれ、この辺り一帯が古来浄土信仰のメッカとして人々の信仰を集めてきた。

また、四天王寺の石の鳥居の真東に位置するのが河内往生院。

河内往生院は、正行が四條畷の合戦の折に本陣を置いた場所であり、正行ゆかりの僧、黙庵禅師が入寺した寺でもある。「拾遺往生伝」によれば、念仏聖である安助上人により平安時代中期に創建されたとある。

この地は、”四天王寺の東門であるとともに極楽浄土の東門にあたる”ことから極楽往生を達するためにふさわしい場所であり、更に夕陽を見て極楽往生を願う“日想観(じっそうかん)”を修する場所であるという。

実際、河内往生院は四天王寺のほぼ真東にあたっており、往生院から見る彼岸の太陽は四天王寺に向かって落ちていく。

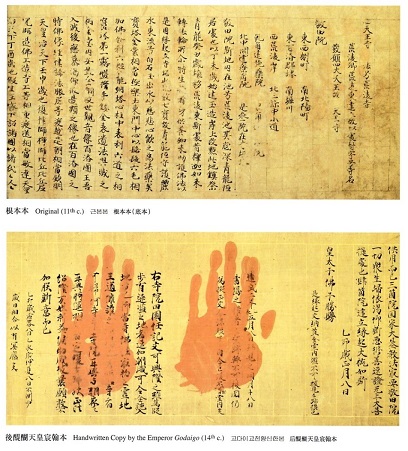

●四天王寺の国宝の一つ、後醍醐天皇宸翰本

四天王寺縁起は、四天王寺創建の由来や創建時の建築や寺域を示した四天王寺の縁起資材帳である。

四天王寺縁起は、四天王寺創建の由来や創建時の建築や寺域を示した四天王寺の縁起資材帳である。根本本末尾に「皇太子勝鬘(しょうまん)」と書されることにより、聖徳太子の直筆と伝わる。平安時代に金堂で発見されたといわれている。

後醍醐天皇宸翰本(しんかんぼん)は、後醍醐天皇がこの四天王寺縁起をご覧になり、感銘を受けて自ら書写されたものである。

今回のツアーでは、残念ながら目にすることはできなかったが、別の機会にぜひご覧いただきたいとアナウンスし、参加者にご了解頂いた。

●四天王寺の舎利出を体験

四天王寺の舎利出(しゃりだし)とは、「舎利職」が、中心伽藍堂に於いて、六体のバラモン像頭上に玉塔(ぎょくとう)を戴く舎利塔を開き、四天王寺開祖聖徳太子が御感得された「南無佛(なむぶつ)のお舎利」を出し奉り、供養して御参詣者の頭上に戴くものです。

この日、11時から舎利出が行われることを知っていた扇谷は、参加者には何も知らせず、11時前になると中心伽藍の所定の場所に集合を掛けて、待つこと約10数分。

「何があるのだろうか」と不思議がっていた参加者も、この舎利出が始まると、はじめて事の次第が分かったようで、中心伽藍を出た参加者は異口同音に、「よい体験をさせていただきました」と喜んでいただいたようである。

この舎利出は、参詣者自身が、自ら釈尊とご結縁し菩提に至るため、頭上にお舎利をいただき、また、父母眷俗、一切の精霊追善のためにも舎利を戴くと功徳があるといわれており、真っ暗な中心伽藍の中で、ろうそくの明かりの下で舎利を頭上にただくと、誰もが舎利の供養にあずかれると思う体験でした。

扇谷の前には、二人の方が並んでおられましたが、舎利職の僧と一緒に、舎利禮文(しゃりらいもん)を一心に抄読されていました。

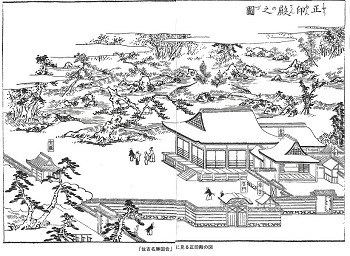

●後村上天皇が最後の行在所とした正印殿

四天王寺で昼食をとり、一行は、最後の訪問地の住吉大社を訪れた。

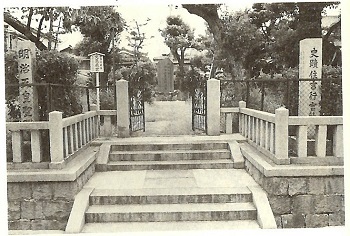

四天王寺で昼食をとり、一行は、最後の訪問地の住吉大社を訪れた。正確には、かつて住吉大社の境内にあった正印殿を訪れたもので、現在は、住吉大社境内から徒歩約10分ほどの町中の一角に、正印殿趾の碑が建っている場所である。

住吉大社の駐車場に降り立った一行は、講師の扇谷が住吉大社の方には目もくれず街中に移動を始めると面食らったようであるが、『住吉大社に参るのではないのか』『いったい

、どこへ行くのだろうか』とひそひそ話をしながら、歩くこと、約10分で正印殿趾の碑が立つ前に到着した。

、どこへ行くのだろうか』とひそひそ話をしながら、歩くこと、約10分で正印殿趾の碑が立つ前に到着した。「ええー。こんな場所に行在所があったのか。」と、驚きの声が上がる中で、扇谷から説明が始まった。

南北朝戦乱の世に、後村上天皇は、前後2回9年間にわたって住吉神社に滞在され、住吉神社で崩御、更に新帝が践祚したという稀有な神社が

住吉大社である。

住吉大社である。南北朝期、住吉大社は南朝の天皇を支えることのできた経済力を有していた。特に、堺浦の湊は、中国・四国・九州の西国の宮軍との連絡に欠かせない重要地点であった。

堺浦の湊は鎌倉時代から発達し、堺荘が形成され、その堺荘は南北に分かれ、堺北荘が摂津の国、堺南荘が和泉の国に属し、ともに社領として、住吉大社が管理していた。

堺は太古以来、外交の門戸であった住吉の津にその源を発する。

堺浦には多くの魚商人がいたが、彼らは南朝=宮方に心を寄せ、堺浦は南朝における西国に対する出入り口としての役割を保ち続けたといえる。

そんな地に位置する住吉大社が、正平7年、最初の後村上帝の行幸を迎えた神主が津守国夏である。

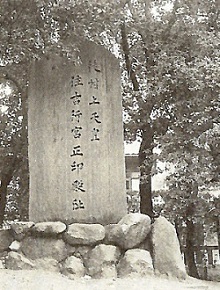

そんな地に位置する住吉大社が、正平7年、最初の後村上帝の行幸を迎えた神主が津守国夏である。国夏の館に入った後村上帝は、やがて新設された住之江殿に入ったのである。これが南朝行在所の正印殿である。(「正印殿の図」は『住吉名勝図会』より。2枚の写真「住吉行宮正印殿趾」は学生社発行『住吉大社』より、それぞれ転載)

正印殿は、津守国基が康平3年(1060)に邸内に創建した建物で、

南面して立ち、南方一帯の庭園には、紀伊和歌の浦より運んだ大小の石をもって築き、泉石の布置はすこぶる典雅であったといわれる。

南面して立ち、南方一帯の庭園には、紀伊和歌の浦より運んだ大小の石をもって築き、泉石の布置はすこぶる典雅であったといわれる。当寺、東西約百間(180メートル)、南北68間(122メートル)という広大な面積を有していた。だから、現在の住吉大社から徒歩10分も離れた場所になるのである。

現在も、毎年4月6日(正平23年3月31日崩御 新暦4月6日)、後村上帝の行在所であった正印殿趾で祭典が行われる。

正印殿の周囲は住宅が立ち並び、約160坪(530㎡)を社有として、国の史跡に指定されている。中央、上段の間とおぼしきあたりに土壇を築き、「後村上天皇 住吉行宮正印殿趾」と彫った石標が、わずかに往時をしのぶよすがとなっている。

●親王時代に奥州、京都、伊勢、奈良を転々とした後村上天皇

即位後も、吉野、賀名生、男山、金剛、観心寺、住吉と行在所を転々

正行は後村上天皇の信任を得て、官途に仕え、一筋に南朝の復権を目指したが、仕えた後村上天皇の生涯も戦いに明け暮れ、各地を転々とする波瀾万丈であった。

まず、建武の新政開始と同時に、北畠顕家に奉じられて奥州多賀城に向かっている。この地で親王となり、足利尊氏討伐のため京都に戻ると、比叡山で元服をする。

尊氏の九州落ちの後、再び奥州に赴くも、多賀城襲撃を受け、難を逃れることに。再度の上洛の上、鎌倉を攻略し、美濃の国青野ヶ原の戦いで足利軍を破り、伊勢・伊賀に転戦の上、吉野に入る。

延元3年(1338)9月、伊勢大湊から東航作戦を開始するも、暴風雨に遭い、伊勢に漂着。翌年の3月、吉野に入り、皇太子となり、8月15日、後醍醐帝の譲位を受けて践祚する。

正行を頼りにし、可愛がった後村上帝であるが、正平3年1月の四條畷の戦いで正行が討死すると、高師直の吉野襲撃を受けて、追われるように紀伊花園を経て賀名生に移る。

正平7年(1352)、後村上帝は賀名生を発し、摂津住吉を経て山城男山に入り、一時京都を回復するも、つかの間に足利義詮の軍に敗れて、辛うじて脱出し、再び賀名生に帰還する。

その後、河内天野の金剛寺に移るが、尊氏・義詮の軍に敗れ、一時は観心寺に移るも、最後は住吉に入る。正平16年(1361)、12月8日、細川清氏の基準を受けて、一時的に京の都を回復するも、12月26日には撤退を余儀なくされる。

住吉行宮時代の正平22年(1367)、後村上天皇、北朝との最後の和睦交渉に臨むが、義詮の怒りをかい決裂し、翌年の3月11日、住吉行宮の正印殿で崩御した。享年41歳。

後村上天皇は、在位30年間の間位に、7か所の行在所を転々と移動し、戦いに明け暮れた波乱の生涯を閉じた。

正印殿跡碑の前での説明を聞いた一行は、住吉大社境内に戻り、思い思いに散策を楽しんでいた。

しかし、驚くことは、外国人の多さ。恐らく、韓国、台湾、中国と思われる国やその他のアジアの国々から、それこそ多くの老若男女が訪れている。日本の若い人をあまり見かけないが、それこそ半パン姿のリラックスした格好のアジアの若い人の多さには驚かされる。嬉しいことだが、半面、そのマナー、行動を見ていると、何故、ここにきているのかと疑問に思う光景も目にした。

少なくとも、四天王寺で舎利出を体験したり、住吉大社の正印殿跡碑の前に行く、外国人は誰ひとり見かけなかった。

次回の第3回は、朝護孫子寺と光雲寺を訪ねる。

光雲寺は、大和武士の越智一族の菩提寺であるが、畿内でも公家・僧侶の影響をもろに受けた地での身分制との戦いに翻弄された南朝方武士の悲哀を探る旅に!

以上

四條畷市立教育文化センター四條畷市立教育文化センター

〒575-0021

大阪府四條畷市南野5丁目2-16

TEL&FAX 072-878-0020

指定管理者

阪奈エンタープライズ株式会社

ご意見・お問い合わせ

プライバシーポリシー